Vítimas da hanseníase transformaram o horror da clausura em uma das experiências de amor à arte e à vida comunitária mais belas da humanidade

Por Raquel Wandelli*, em Combate Racismo Ambiental

Quando posam para fotografia, eles se abraçam e escondem inconscientemente as mãos nas costas entrelaçadas. Pequenas e atrofiadas, feito as asas feridas de um pássaro, as mãos são a única sequela visível da doença no corpo. São as mesmas mãos que Cristo beijou numa solenidade antiga. Há muitas décadas já estão completamente curados, mas o preconceito e as marcas psicológicas da violência contra os sobreviventes do holocausto hanseniano nunca se apagam de todo. Submetidos à clausura compulsória, Benício Pereira, 85 anos e Antônio Scabeni, 74, se conheceram dentro do Hospital Colônia Santa Teresa, em São Pedro de Alcântara (SC), onde se casaram com as irmãs Sita Eger Pereira, 83, e Bernadete Eger Scabeni, 77, também presas por apresentarem os sintomas da doença. Ali, recolhidos ainda crianças e adolescentes, esses casais cresceram, tiveram filhos, sofreram a dor de muitas separações forçadas e escreveram a história secreta de uma vida verdadeiramente comunitária.

Com a epidemia de hanseníase, trazida para o Brasil pelos colonos europeus, a partir de 1940 o país adotou o modelo norueguês de combate à doença pela prisão e isolamento dos contaminados. Milhares de brasileiros tiveram suas casas incendiadas e passaram boa parte da infância em diáspora, fugindo da internação obrigatória promovida pelo Governo Federal, com apoio dos governos estaduais e a cumplicidade da população. Muitas vezes dos próprios vizinhos, que se transformaram em delatores. Famílias inteiras foram perseguidas e sequestradas de suas moradias para serem segregadas em hospitais-colônia. Inspirada nas estratégias nazistas de salvaguardar a “raça sadia”, essa espécie de campo de concentração de doentes que o Governo Getúlio Vargas implantou em cada estado tornou-se, durante muito tempo, o lar e o mundo dos hansenianos.

O cerco permaneceu até a internação compulsória deixar de ser regra, em 1962, mas muitos permanecem até hoje nos asilos por causa da quebra do vínculo com a família e a impossibilidade de reinserção na sociedade. Mulheres que tinham filho na colônia, a exemplo de Sita, só conheceram a maternidade de fato com os filhos já adultos. Depois de passarem um período em observação no chamado Preventório, a sorte dos recém-nascidos era decidida entre a cruz e a espada: se desenvolvessem o bacilo de Hansen (mycobacterium leprae), ficavam internados em confinamento separado; se fossem sadios, o destino eram os orfanatos anexos às colônias ou a adoção para famílias desconhecidas. Muitos laços de sangue se desfizeram para sempre. As raras visitas dirigiam-se ao Parlatório, onde uma parede com vidro protegia o “mundo saudável” do “mundo doente”, à semelhança das alas de presídios de alta periculosidade.

“Antônio, 887”; “Benício, 672”; “Bernadete, 667”; “Sita, 555”. Com a mesma rapidez que pronunciam seus nomes, eles informam os números da matrícula de entrada no antigo “Leprosário Santa Tereza”, que em 2015 completa 75 anos de fundação. Essas cifras identitárias são como uma ferida marcada a ferro e fogo na memória. “Não dá para esquecer”, afirma Antônio. “Sabemos que elas revelam a quantidade de pessoas confinadas quando cada um de nós entrou”. As famílias Eger, Pereira e Scabeni singularizam a experiência de centenas de catarinenses de todas as idades, cassados e exilados como criminosos numa saga que durou de 20 a 40 anos. Mesmo depois de libertados, com a disseminação da cura para a hanseníase, continuaram se escondendo para não sofrer um estigma muito mais avassalador do que a lepra ou qualquer outra praga bíblica.

Em 2007, a comunidade dos ex-hansenianos obteve sua primeira grande conquista: uma indenização pelos danos físicos, psíquicos, morais e afetivos causados pelo isolamento. O presidente Luís Inácio Lula assinou Medida Provisória concedendo o direito à pensão mensal vitalícia e intransferível para portadores da hanseníase submetidos ao isolamento e à internação compulsórios em hospitais-colônia até 31 de dezembro de 1986. O Brasil foi o segundo país do mundo, sucedendo o Japão, a reconhecer essa dívida social. Atualmente, a lei beneficia 6.679 pessoas no Brasil e 455 nos três estados do Sul com o pagamento de R$ 750,00 mensais, segundo dados da Assessoria de Benefício da Superintendência Regional Sul do INSS. No oitavo ano de vigência, a indenização alcança 119 pessoas somente em Santa Catarina. A avaliação e concessão do direito cabe à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, enquanto o INSS se encarrega da manutenção e pagamento do benefício, conforme a técnica do Seguro Social Carina Valendorf Retore.

Militante da causa do “povo” dos ex-hansenianos, Benício Pereira acredita que muitas outras vítimas ainda vão reivindicar o benefício à medida que se encorajarem contra o preconceito. Segundo o Livro de registro de entrada dos pacientes, mais de mil pessoas chegaram a passar pela Colônia Santa Teresa, que completou em março 75 anos de fundação. Na casa da filha Ivone Pereira, na comunidade de pescadores de Enseada de Brito, no município de Palhoça, onde moram hoje Benício e Sita, os dois casais compartilham memórias dessa tragédia. Nela se inscrevem também as linhas de uma extraordinária aventura de vida.

Na guerra, o amor e a arte

Lembranças de medo e sofrimento, lágrimas e saudade marcam a vida dos ex-habitantes da “cidade dos esquecidos”. Nessa época, o governo Getúlio Vargas começou a procurar pessoas infectadas para internação nos recém-criados hospitais-colônia. Em 1941, Sita, com 10 anos, e Bernadete, com 9, foram capturadas dentro de casa, junto com os oito irmãos e os pais, num sítio em Luís Alves, interior de Itajaí. “Pegaram a gente como estávamos, de pijama, descalços, e empurraram todo mundo pra dentro de uma ambulância”, lembra Bernadete. Nunca mais aquele lar de agricultores se refez. Os pais delas também foram presos e não voltaram a ver o mundo fora do asilo: a mãe contraiu tuberculose e faleceu logo depois, aos 48 anos, e o pai morreu aos 80.

Quando presos, os adultos eram levados para a Colônia Santa Teresa e os filhos para o internato Educandário Santa Catarina, situado no Roçado, às margens da Br, em São José, onde permaneciam em observação. Só as duas irmãs Eger desenvolveram a doença e foram transferidas para a colônia. Primeiro Sita, quatro anos depois Bernadete. A esse afastamento seguiu-se uma longa e dolorosa sequência de outras separações: dos demais irmãos que ficaram no Educandário, dos pais, dos companheiros, dos filhos. Para tratar essas dores do ventre e da alma, os internos tinham seus remédios. Era comum entre os reclusos adotar enteados no Educandário, a quem davam um pouco de afeto nos raros encontros entre os públicos dos dois confinamentos. E de quem seriam mais cedo ou mais tarde também apartados.

Antônio conta como a família, que vivia em Chopinzinho, no Paraná, sofreu também um duro revés quando o pai apareceu com a doença. “Éramos seis irmãos de uma típica família de descendentes de imigrantes muito unidos; a gente vivia na roça e só falava italiano. Meu pai vendeu todos os bens, juntamos o que deu e fugimos de madrugada”. Desde então, não houve trégua para a saga dos Scabeni pelo interior de Santa Catarina.

Olhos grudados na vidraça, as crianças, de 4, 5 anos, ouviam em pânico cada ronco de carro que se aproximava. “Sabíamos que se levassem o pai ele morreria”. Na época, espalhou-se a crença de que as pessoas levadas para o leprosário não voltavam mais, explica Antônio. Primeiro as autoridades sanitárias prenderam o pai, refugiado em Pinheiro Alto (Capinzal), no Oeste do Estado, e mantiveram a mãe e o restante da família cercados pela polícia, sem direito a sair de casa. Depois de seis anos, a família inteira acabou presa.

Único sobrevivente dos Scabeni, e por isso talvez o mais emotivo dos dois casais, o caçula Antônio lembra com os olhos espantados de orgulho que o pai costumava escapar do hospital para medicar os filhos contra a hanseníase. Fugia e logo retornava para conseguir mais remédio, com a polícia já no seu encalço. “Ele partia os comprimidos que ganhava e guardava a outra metade para nós. Mas quando se deu conta de que todos estavam doentes, ele próprio entregou a gente para internação”. Ao lembrar o gesto contraditório de amor desse pai, compelido pelas promessas de tratamento, se afasta do local da entrevista para conter o choro que vem sem pedir licença. Retorna e se emociona novamente quando fala da infância assustada e tolhida que só conheceu na clausura. “A primeira vez que vi uma bola foi dentro da colônia”.

Em 1958, depois que Bernadete se curou, os dois deixaram o isolamento. “Ela pela porta da frente, um ano antes, e eu pela porta de trás”. Faltava-lhe um dos 12 exames com resultado negativo exigidos para obter alta. Pediu licença por um dia e nunca mais retornou. Fugiu porque não podia mais viver separado. Lá fora, reencontrou a companheira, com quem teve um casal de filhos. Até 1992, continuou o tratamento nos Dispensários, departamentos que prestavam apoio às colônias realizando exames, triagem e tratamento dos infectados já livres da condição de transmissores. Juntos, os dois jovenzinhos crescidos no exílio aprenderam a viver fora dos muros, mas o passado, com seus traumas e conquistas, tornou-se uma chaga interior que só poderia ser remexida na segurança dos iguais. Nem para o melhor amigo Antônio teve coragem de contar sua saga por medo de rejeição. “Não é por mim, é pelos meus dois netos”, justifica.

Na história do holocausto hanseniano não há só dor e desespero. Há também amor e coragem. Com as armas de sobrevivência que lhes restaram, os habitantes da Colônia Santa Teresa transformaram essa experiência de horrores numa vida realmente solidária. E construíram na clausura dessa “cidade de excluídos” uma das mais belas experiências comunitárias talvez já vividas na história da humanidade. Seu testemunho está nas palavras e no olhar vibrante de Sita: “Viramos uma grande família. Não seríamos nada do que somos hoje se não tivéssemos passado por isso e resistido”. A filha mais velha, Iolanda Pereira, 60 anos, professora, lamenta que Santa Catarina não valorize a memória afirmativa do drama hanseniano. “Na colônia, os internos formaram uma grande irmandade; eles cuidavam uns dos outros. Ainda hoje quando se encontram em congressos ou confraternizações eles se chamam de irmãos”, sublinha ela, que também passou a infância no colégio de freiras.

Os lázaros e a Paixão de Cristo

Exiladas da sociedade por muralhas, as vítimas da hanseníase construíram suas próprias janelas para a vida. Como o único contato com pessoas sadias era feito através da “palavra blindada” do Parlatório e de cartas desinfetadas em uma estufa, os próprios internos autogeriam sua sobrevivência. É claro, sob a vigilância rigorosa da guarda sanitária, a supervisão do padre capelão e os cuidados das freiras da “Congregação das Irmãs Franciscanas de São José”, organização religiosa iniciada na Alemanha, experiente no cuidado de hansenianos, que foi chamada pelo governo para atuar no “leprosário”.

Buscando reduzir as fugas e tornar a vida da colônia mais suportável, os párocos destinavam lotes para as pessoas que quisessem trabalhar na agricultura de subsistência. Os internos mantinham horta, vacas, galinheiro. Organizaram um pequeno colégio, onde muitos deles concluíram o curso ginasial. Havia mercado, capela, hospital, cemitério, escola, campo de futebol, caixa beneficente (fundo de doações) e até moeda própria. “Desenvolvemos uma espécie de economia solidária com troca de serviços e mercadorias”, explica Benício. E para os fujões e insurgentes, havia uma cadeia – “uma cadeia dentro de outra”, sublinha Antônio.

Com a força do trabalho colaborativo, os internos proporcionaram a si mesmos uma vida artística intensa. Apoiados pelos religiosos, que incentivaram as atividades de formação profissional, cultural e religiosa, mantiveram um grupo de escotismo e outro de atividades sacras. Criaram a Rádio Santa Teresa, que transmitia programação musical, missas e novelas da Rádio Nacional. Havia um bloco carnavalesco, uma banda musical que tocava pelas ruas da “cidade”. E havia também um teatro ao ar livre.

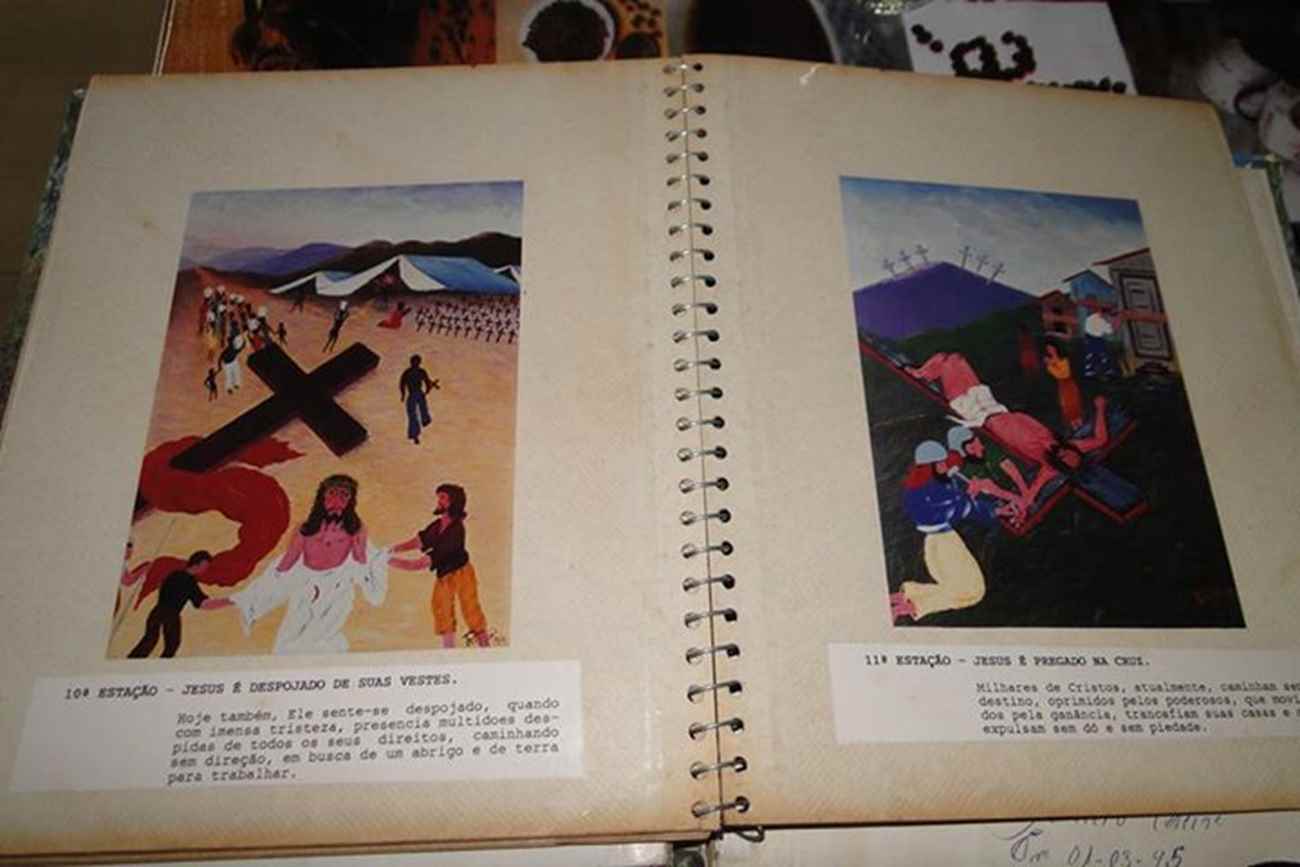

Nesse palco dos excluídos, o grupo de Teatro Teresa Ramos realizou dois espetáculos de impacto e magnitude que reuniram mais de 300 hansenianos e tiraram o “confinamento dos lázaros” do anonimato. O grupo foi idealizado e acalentado por frei Daniel Kromer, um padre polonês que sucedeu o capelão Armando Dötsch na regência do hospital-asilo, trazendo novos ares com seus projetos de sublimação do sofrimento pela arte e pela religião. Sob a direção do padre Daniel, o grupo encenou, dos anos 1950 a 1952, um espetáculo anual com cinco horas de duração sobre a Paixão de Cristo. Para receber um público de 20 mil pessoas, arquibancadas de madeira foram especialmente construídas nas colinas fronteiriças ao hospital, de onde se avistava o palco em uma gruta natural, rodeada de grandes árvores. Apenas as águas do rio Imaruim separavam o imenso público da ribalta.

O drama antigo e atual do “Cristo-Lázaro” transformou a estigmatizada “fazenda dos leprosos” em uma Oberammergau Brasiliense, em referência à cidade alemã onde se encenava ta dos os anos a Paixão. Com direito à cobertura pela Revista Cruzeiro, a iniciativa ganhou repercussão nacional e internacional: revistas e jornais da América do Norte e da Europa elogiaram a encenação e o Correio da Manhã considerou-a “o maior acontecimento teatral no Brasil em 1952”. Três grandes estrelas desse acontecimento eram Benício, no papel principal de Jesus Cristo; Sita, como Nossa Senhora e Bernadete, que encarnava o anjo Gabriel.

Financiado pelo governo do estado, com apoio de empresas e entidades internacionais, o “Drama de Cristo” tinha como missão “restabelecer a imagem dos ‘lázaros’ perante a sociedade, dando visibilidade para sujeitos que até então permaneciam marginalizados nos asilos-colônia do Brasil”, como argumenta o historiador Rafael Araldi Vaz em Lázaro sobe à ribalta. Preparava, portanto, o terreno para a reinserção paulatina dos “povos separados” na sociedade “sadia” – o que só começa a ocorrer de fato coma primeira alta, em 1953.

Depois da arte, a luta dos vencidos

Se as intenções dos patrocinadores eram usar a arte para neutralizar essa injúria histórica contra os direitos humanos, os detentos tiraram dela o proveito mais puro. “Aproveitamos as oportunidades no meio de tantas desgraças para vencer. Hoje todos nós podemos dizer que somos vencedores”, afirma Sita. Em torno da Colônia Santa Teresa, formou-se um centro cultural efervescente, de onde saíram artistas de circo, dramaturgos, pintores, radialistas, jornalistas, artesãos, escultores, enfim, artistas com fome de afeto e público. Sita tornou-se uma exímia bordadeira e chegou a pintar com a agulha; Bernadete especializou-se na profissão de costureira, que foi sua fonte de renda durante 30 anos.

Antônio aprendeu os ofícios de mecânico pedreiro, construtor e também a arte de fabricar vinho, que o entretém ainda hoje. “Nosso único afã de juventude era o autodidatismo, o desejo de querer aprender de tudo”. Fez vários cursos profissionalizantes por correspondência: de eletrônica, de barbeiro, encanador, relojoeiro. “Fazíamos planos para a vida; não apostávamos na morte”. Informações científicas alimentavam a esperança na cura: os doentes iam atrás de experiências medicamentosas, como a sulfa e a primeira vacina, a BCG, proposta em 1948. Até a Organização Mundial da Saúde recomendar a poliquimioterapia (PQT, coquetel de drogas) como um tratamento capaz de frear de imediato o desenvolvimento da doença e a sua transmissão, em 1981, foram cobaias de muitas drogas. “A gente passava caju nas lesões e nódulos, depois um tal de óleo Chamorro, inventado por cientistas japoneses. Tudo o que aparecia se aplicava”.

Natural de Imbituba, Benício, o mais velho dos quatro, fez-se pintor, poeta, radialista, escritor. Foi assim, trabalhando no teatro e na rádio que Sita o conheceu. Na casa da filha, em Enseada de Brito, ele expõe os quadros que pintou durante o exílio, a Capela de Santa Teresa, a Colônia, o Educandário, os cadernos de aquarelas e também os livros de poesia ainda não publicados. Levado para a colônia aos 17 anos, junto com a irmã Adília, já falecida, começou a namorar Sita aos 21. Quando obteve alta, um ano e meio antes da companheira, já estavam casados. “Aí a coisa pegou”, lembra a companheira, erguendo as sobrancelhas. A primeira filha, Maria Albertina, nasceu e foi direto para o Educandário, onde morreu com três meses. “A criança não ganhava um afago, nem um beijo. Nascia e já tiravam da gente”. Sita teve outros três filhos homens natimortos.

Em março de 1954, Benício foi buscar a esposa. As três filhas que nasceram nesse intervalo fora do isolamento, Iolanda, Ivone e Irene, passariam ainda muito tempo afastadas da mãe. Grávida e tuberculosa, Sita acabou retornando por conta própria ao hospital-colônia em 1960. “Estava muito fraca. Achava que não tinha cura porque não havia tratamento”. Durante mais cinco anos, os cuidados das duas mais velhas foram divididos entre os avós paternos e um colégio interno das irmãs franciscanas, próximo de Corupá. A caçula Irene foi adotada pela tia materna. Quando finalmente voltou para casa, a guerreira trouxe com ela o quarto fruto vitorioso desse ventre: Inês, que nasceu na colônia e passou cinco anos no Educandário, onde mais tarde realizou trabalho missionário como uma das freiras da congregação. De volta ao lar, Sita teve a quinta filha, Ioná Pereira.

Além de artista, Benício tornou-se um líder político comunitário destacado na organização dos hansenianos pela defesa de seus direitos. Único que não esconde as mãos quando fotografado, ele as empunha bem à frente do peito, como cicatrizes vitoriosas de batalhas ainda não terminadas, incluindo dois AVCs. Em1989, fundou o Grupo Catarinense Pró-hanseniano e a Associação Catarinense de Hansenianos, que presidiu durante 15 anos, hoje dirigida por Luiz Henrique Hessmann. “A consciência e a luta política fazem com que a gente vença o preconceito”, ensina. Em cada comunidade onde se instalou nos morros, nas periferias pobres da região da Grande Florianópolis, Benício empunhou também uma bandeira em defesa dos direitos dessas populações às políticas públicas. “Faço questão de não esconder a minha condição pra ninguém e todo mundo me respeita por isso”. Deixou sua história de vida na colônia registrada no livro Um novo horizonte, publicado em 2002 pela Assembleia Legislativa.

Quando frequentava as aulas do Núcleo de Terceira Idade da UFSC, Benício levou a turma inteira para conhecer a Colônia Santa Teresa. Ao falar sobre hanseníase, uma professora peruana disse que todas as vítimas do confinamento compulsório se esconderam por causa do estigma. Ele então se levantou e disse: “Eu fui hanseniano”. Hoje, o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) luta pela conquista do direito à indenização para os filhos separados dos pais, explica Benício. “Eles foram igualmente lesados com a ruptura desse vínculo”. Para a filha Ivone Pereira, funcionária pública, 58 anos, não há dinheiro que compense o trauma da separação. Com sinceridade, ela expõe seus sentimentos:

– Já fui muito revoltada com tudo o que nos aconteceu. Hoje, depois de muito ler e conhecer da vida, consigo entender com mais naturalidade, mas há marcas que não sou capaz de apagar. Só sei que não morava com meus pais. Dos cinco aos nove anos vivi em um colégio de freiras onde as crianças iam todos os dias para casa e eu ficava.

Uma lição de coragem

Além da indenização, os quatro sobreviventes desse campo recebem aposentadoria por invalidez como contribuintes autônomos da Previdência Social, benefício que pode ser acumulado com a pensão vitalícia. “Não é um privilégio, mas um ressarcimento justo e necessário. Temos gastos com o tratamento das sequelas”, diz Antônio. Quando chega a um estágio avançado, a hanseníase provoca perda de sensibilidade, afeta os nervos periféricos, as articulações, os músculos, as mucosas do rosto. Causa incapacidades físicas progressivas e irreversíveis, perda dos movimentos, dormência e artrite nas pernas, articulações, mãos e pés. Por falta de sensibilidade, Benício teve três acidentes nas mãos e perdeu um dedo.

A artrite de Antônio veio aos 45 anos, numa época em que não existia fisioterapia. “O problema é que por falta de orientação médica deixamos de fazer o tratamento completo”. Durante três anos, as pessoas infectadas deveriam tomar o remédio todos os dias, como um antibiótico, sem interrupção, sob pena de a doença voltar com mais força. “Terminei o tratamento depois com uma médica que veio dos EUA, por conta própria”.

Hoje a ciência mostra que muito sofrimento e violência foi espalhado em vão em nome de uma perseguição histérica contra os hansenianos. Pacientes podem conviver sem nenhuma restrição com suas famílias, colegas de trabalho e amigos. O contágio acontece de pessoa para pessoa, através das secreções das vias respiratórias (nariz e boca), mas depois que o doente começa a receber a medicação, deixa de transmitir o bacilo desde as primeiras doses. O tratamento é realizado em postos de saúde, com administração gratuita dos remédios e sem necessidade de internação.

Conforme assegura a Organização Mundial da Saúde, 90% da humanidade é imunizada pela hanseníase e raros são os que, em contato com ela, adoecem. Significa que a imensa maioria das pessoas, mesmo contaminada, se cura sozinha, sem necessidade de atendimento médico. Apesar disso, grande parte dos ex-hansenianos formam uma comunidade invisível. Intimidados pelos traumas causados pela violência que sofreram, vivem em uma espécie de clandestinidade simbólica em que todos saem perdendo. Enquanto Antônio omitir sua história temendo a rejeição, seu melhor amigo corre o risco de sair desta vida sem a oportunidade de conhecer o passado extraordinário desses gigantes humildes. São heróis miúdos de um capítulo de opressão e resistência incontornável na história da humanidade.

–

*Raquel Wandelli é jornalista e professora.

Imagem destacada: Na Colônia Santa Teresa as irmãs Bernade e Sita Eger conheceram Antônio Scabeni e Benício Pereira, com quem atravessaram a tragédia e a alegria do “povo hanseniano”. Fotos: Raquel Wandelli

Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando

Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando

Meu pai também é de Imbituba e foi criado dos 0 aos 6 anos de idade no educandário do Roçado. Por ele ser de 1949 seria muito interessante ele conhecer essas pessoas. O estigma, o isolamento social e afetivo das familias devido à hanseniase e a absurda separação das mães e seus filhos, é mais uma maldição da ditadura.

Meu pai trabalhou como medico nesse hospital e também morava na colônia. Nasci e morei na colônia junto com meus país. Não me lembro o ano que fomos embora se 1953 ou 54. Meu sempre disse que foi o melhor lugar que morou.

Seu nome era Miguel Dias Jorge

Gostaria de saber um pouco da história no período que ele trabalhou.

Obrigada

Cassandra