Por Cynara Menezes, Socialista Morena

Em 1993, eu tinha 26 anos e consegui, não recordo como, uma entrevista com o grande fotógrafo e etnólogo francês, radicado na Bahia, Pierre Verger (1902-1996). Faz quase 20 anos já, e o que ficou na minha memória foi que tive muita vergonha de estar diante daquele sábio e saber tão pouco… Senti que precisava ainda de muita leitura para poder entabular uma conversa com alguém tão acima de mim. Lembro ainda da simplicidade do quartinho de Verger, sua cama com um colchão fininho – um catre, para falar a verdade. Também lembro que usava pareô, modelo de saia originário do Taiti que se prende com um nó. Achei o máximo e de fato bem refrescante para um homem usar na tropical Salvador. Na entrevista, Verger fala da vida e de sua relação com o candomblé, com a África e com a Bahia. Espero que vocês curtam. A propósito, no dia 4 de novembro completaram-se 110 anos de seu nascimento.

***

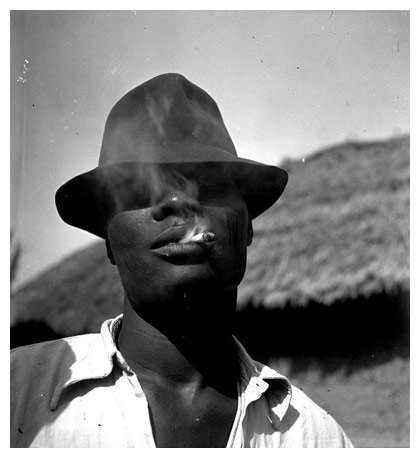

Pierre Verger, uma lenda viva da fotografia, ninguém acredita, mora numa casa simples em um bairro de classe média baixa de Salvador, cidade que adotou há 47 anos. Mundialmente conhecido, aos 90 anos, também estudioso da África e doutor em Ciências Africanas pela Universidade de Sorbonne embora tenha abandonado a escola aos 17 anos, vive modestamente das bolsas que recebe para fazer suas pesquisas. “Ter dinheiro é uma desgraça”, diz.

Nascido Pierre Edouard Leopold Verger no dia 4 de novembro de 1902, em Paris, o fotógrafo perdeu a família inteira quase ao mesmo tempo quando tinha 30 anos. Com uma mochila nas costas e uma câmera a tiracolo, partiu com destino às ilhas do Pacífico e de lá para os Estados Unidos, Japão, Filipinas, China, Sudão, Todo, Benim, Nigéria, parte do Saara, Antilhas, México, Guatemala, Equador, Peru, Bolívia, argentina e Brasil. Retornando à França, trabalhou no laboratório do atual Musée de l’Homme e foi correspondente de guerra na China para a revista Life.

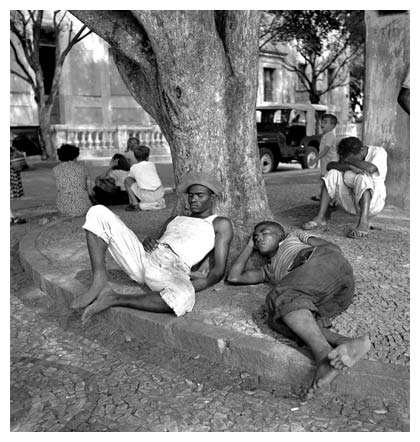

Na madrugada de 5 de agosto de 1946 desembarcou na Bahia de navio, para ficar alguns meses, atraído pela leitura de um livro de Jorge Amado. Contratado pela revista O Cruzeiro, fez várias reportagens no Nordeste, com textos de Odorico Tavares. O branco francês se encantou com as “coisas de negro”: as festas populares, a música, as danças e o candomblé de onde vem o codinome Fatumbi –o renascido.

Resultado: só na casa vermelha –em homenagem a Xangô, seu orixá protetor –, numa transversal da ladeira da Vila América, está há mais de 30 anos. Rodeada de árvores, a casa tem dois andares. No térreo, fica a biblioteca com dezenas de livros sobre a África, obras de Jorge Amado e um arquivo pessoal com 63 mil negativos. O quarto, no primeiro andar, ao lado do escritório onde trabalham os colaboradores, faz entender porque Pierre Fatumbi Verger ganhou tantas vezes o adjetivo asceta: detrás da escrivaninha atulhada de papéis fica a estante com seus livros (24 ao todo) e ao lado a cama de solteiro onde dorme. Na parede, duas fotos, uma feita no Harlem, gueto negro novaiorquino, alguns berloques, e só.

Extremamente lúcido –sua memória se confunde apenas com fatos mais recentes –, Verger parou de fotografar há mais de 15 anos porque, segundo diz, foi obrigado a escrever. Continua viajando muito: esteve mais uma vez em Cotonou, capital do Benim, em fevereiro, e em Lausanne, na Suíça, no último dia 7, para inaugurar uma retrospectiva, a mesma que vai abrir em Paris no mês de dezembro. É claro que a esta altura da vida não tem toda paciência do mundo com jornalistas. Mas aí já era querer demais.

Jornal de Brasília – Por que o senhor veio para a Bahia?

Pierre Verger – Eu vinha ver amigos, tinha lido Jubiabá, traduzido, antes da guerra, e fiquei fascinado. Gostei da Bahia, também, não fiquei decepcionado.

– Por quê?

– Não tem porquê. É preciso aprender isso.

– O senhor costuma ir à França?

– Vou de vez em quando, mas gosto mais daqui, me acostumei.

– Como aconteceu sua ligação com a África?

– Eu fui até lá pela primeira vez em 1935, e comecei meus estudos em 1948. Passei pelo menos 17 anos de minha vida na África, em períodos de um ano, seis meses. Me interessei sobretudo pelo antigo Daomé, atual Benim, de onde veio a maioria dos escravos que foram trazidos para a Bahia, e para onde voltaram muitos deles depois de libertados, levando muitos costumes daqui para lá. Eu escrevi um livro, Fluxo e Refluxo, mostrando essa troca. Costumo dizer que aqui é uma pequena África, assim como lá é um pequeno Brasil.

– Por que o senhor nunca se casou?

– Não quis fazer desgraça numa mulher. Vivi de uma maneira vagabunda por muitos anos, e se me casasse teria que dar conforto, segurança. Além disso, sempre que eu gostava de uma pessoa ela não gostava de mim, ou o contrário.

– O senhor ganhou muito dinheiro com a fotografia?

– Não. Eu consigo viver, mas não ganhei muito dinheiro. e isso foi bom, porque ter dinheiro é uma desgraça. nunca se sabe se os amigos são verdadeiros ou se esperam uma ajuda. Eu fui de uma família abastada e não era feliz. Meu pai era belga, tinha uma gráfica, e eu fui educado a respeitar as pessoas que tinham cartão de visita gravado, mas logo pude ver que as pessoas podiam ter cartão impresso e serem interessantes. É verdade que eu tive sorte de frequentar a gente rica, que é gente útil, mas sempre gostei mais de quem não tinha dinheiro. Eu recusei tudo isso em busca da minha verdadeira natureza. É por isso que tenho uma certa admiracão pelas religiões africanas. São religiões que exaltam a personalidade da gente. Não que nos fazem nos sentir culpados de não sei o quê. Isso não existe nas religiões africanas.

– Como o senhor se aproximou do candomblé?

– Como qualquer pessoa. Eu já tinha feito uma cerimônia de iniciação na África, ganhei o colar de Xangô, e isso foi uma espécie de passaporte para mim. Me deixaram entrar nos templos, pediram que saudasse os orixás, eu disse as coisas certas, e fui adotado. Era um deles.

– O senhor não teve dificuldade por ser branco e estrangeiro?

– Não. O que me ajudou é que eu era um fotógrafo, não um antropólogo. O fotógrafo não pergunta qualquer coisa, está preocupado em observar, pensa no momento do clique. O antropólogo tem questões, muitas vezes estúpidas.

– O senhor tem título de babalaô. O que significa isso?

– O babalaô é o adivinho, mas não quis ser babalaô para prever o futuro, e sim pelo direito de saber das coisas do candomblé. A tradição dá o direito aos babalaôs de passarem os conhecimentos uns aos outros. Também tenho o título de oju-obá na casa de mãe Stella, aqui em Salvador (o terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, o mais antigo e conceituado da capital baiana). Oju-obá é o que é feito olho do rei.

– Sua família era católica?

– Meu pai era livre pensador, e não quis marcar os filhos, portanto não fui batizado e não estou renegando minha religião. Fui batizado no candomblé.

– É a proteção de Xangô que o faz viver tanto?

– Não sei. Quando eu tinha 30 anos tinha decidido não ser um velho e que me mataria antes dos 40 anos, mas não fiz isso.

– Por quê?

– Eu estava lendo A Importância de Viver, do chinês Lin Yu Tang, e segui vivendo.

– O senhor pretende viver quantos anos mais?

– Apesar de ser babalaô, eu não sei.

– Por que parou de fotografar?

– Eu fui obrigado a escrever. O Instituto Francês da África Negra, que me concede as bolsas de pesquisa, exige que eu escreva. Disseram: o senhor tem que escrever, senão não vai ter mais bolsas. Então eu parei de fotografar e me dediquei a escrever.

– Quais foram seus últimos temas?

– Já faz muito tempo, não me lembro mais (foram as festas populares da Bahia, na década de 1970).

(Entrevista originalmente publicada no Jornal de Brasília em 21/7/1993)

—

Enviada para Combate Racismo Ambiental por Ruben Siqueira.