Havia um sino que mandava os negros sair do centro da cidade, e até bem tarde dominou o trabalho forçado. A Guiné-Bissau, onde os cabo-verdianos eram usados como capatazes, foi o primeiro país africano a libertar-se de Portugal.

Por

À beira da estrada os vendedores ocupam os passeios com panos, tachos e panelas feitos com restos de latas de refrigerantes, comida, chinelos, ténis, roupa, aparelhos electrónicos. Setembro já não é o mês pior das chuvas, mas o céu ainda está cinzento e carregado quando atravessamos de carro a zona da Chapa de Bissau. Há gente e gente na rua, mulheres a caminhar com quilos de fruta ou frutos secos na cabeça, muitos carros a circular por uma terra laranja-forte.

Era aqui que a cidade de Bissau começava durante o colonialismo. Começava em termos de vida, de infra-estruturas, de cidade. Havia um posto de controlo que exigia a chamada “guia de marcha”, autorização onde se descrevia o motivo da deslocação. Ninguém podia atravessar descalço a fronteira que dava acesso a Bissau, cidade que em 1941 substitui Bolama como capital.

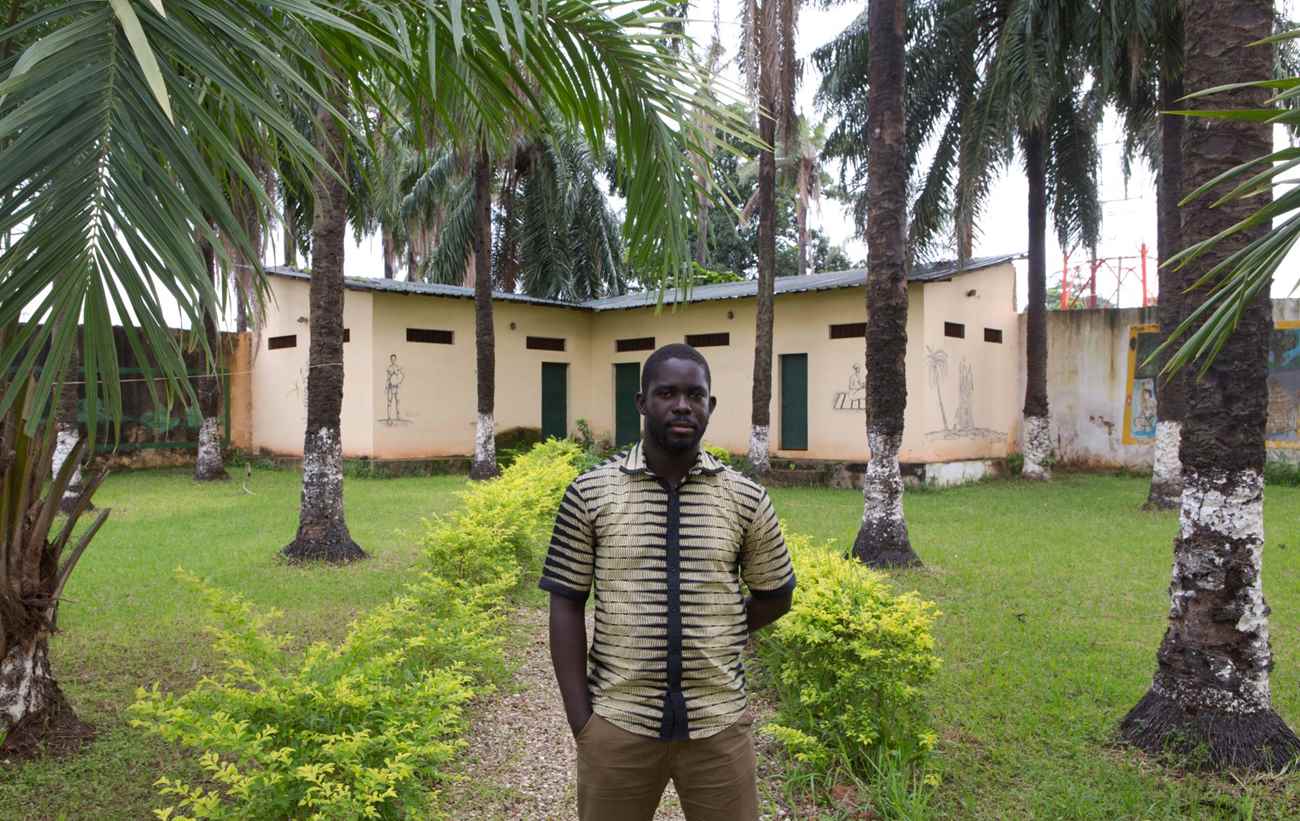

O antropólogo e arquivista Fodé Mané ainda conserva as guias de marcha da mãe. “Um assimilado podia andar onde quisesse, um indígena tinha de ir à administração pedir uma guia e responder a várias perguntas. Não podia ultrapassar os dias que foram concedidos para estar no centro urbano.”

Além da guia de marcha, o indígena tinha uma caderneta, obrigatória a partir de 1920, para todos os homens. Num exemplar da Caderneta do Indígena vêem-se várias folhas, cada uma com itens que alguém preencheria: as características, o imposto indígena, a contribuição braçal, castigos e condenações…

Não é difícil imaginar agora um posto de controlo algures na estrada da Chapa. Seria idêntico às cordas que hoje os miúdos esticam na estrada principal que sai de Bissau em direcção a Leste e servem para travar a passagem de viaturas, cobrar os impostos aos camiões que levam mercadoria ou pedir uma contribuição pelo arranjo dos buracos da estrada.

Muita gente conta que havia quem caminhasse quilómetros e quilómetros descalço até ali chegar.

“Durante a época colonial, havia uma divisão clara, uma linha”, conta, por seu lado, Djamila Gomes, arquitecta. “Há até piadas sobre isso. Por exemplo, a quem vem de Bafatá para viver em Bissau diz-se: ‘Pulaste a corda.’ Porque antes havia uma corda. Lembro-me de que a minha mãe tinha uma autorização para vir a Bissau.”

Sentada na rua da zona antiga de Bissau, hoje degradada e com estradas e prédios a precisar de urgente recuperação, Djamila Gomes explica o desenho da cidade, explica como se dava a dinâmica racial em Bissau. “Os empregados não residiam [na cidade]. Vinham e iam embora.” A separação “entre os guineenses e portugueses era real”, completa.

Bissau funcionava como uma ilha. Os edifícios eram construídos quase todos com a mesma arquitectura, que ainda hoje se mantém: em baixo casas comerciais, em cima residências. “Ainda hoje não temos nenhum outro impacto arquitectónico que se compare — temos o estilo colonial só aqui na cidade de Bissau”, explica a também administradora de outra das mais importantes cidades guineenses, Bafatá.

Está de visita a Bissau por causa dos acontecimentos que levaram o Presidente da República, José Mário Vaz, a demitir o Governo liderado por Domingos Simões Pereira, ambos do PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde). A sede do partido, mesmo no centro, está neste momento em obras — literal e metaforicamente. O edifício, com um desenho arquitectónico típico da época do Estado Novo, está a ser pintado por dentro. No pátio, os pioneiros preparam a coreografia para as cerimónias de comemoração do aniversário do partido e da independência, ambas no mês de Setembro. Ouve-se o coro a entoar “as glórias” do PAIGC.

Um enorme busto de Amílcar Cabral afirma-se à entrada, e um quadro gigante em cores vivas com o seu rosto olha-nos de frente quando subimos as escadas para o primeiro andar, a caminho do auditório. Amílcar Cabral é ainda hoje uma figura admirada na Guiné-Bissau, mas também em vários países africanos. É uma referência para a luta dos direitos dos negros. Ouvimos gente citá-lo dizendo que “a luta de libertação não era contra os portugueses, a luta era contra o sistema colonial”. É um mantra que serve a muitos para sublinhar que não existe animosidade contra os portugueses, apesar da violência cometida pelo sistema colonial português.

O apito das seis da tarde

Estamos na Praça dos Heróis Nacionais, antiga Praça do Império: o centro é ocupado pelo Monumento ao Esforço da Raça (1941). É uma rotunda que fica em frente à sede do PAIGC e do Palácio Presidencial — de manhã e ao final do dia, muitos andam ali em círculo a fazer desporto.

Um pouco antes das 18h a bandeira no Palácio Presidencial é retirada da haste e toca o hino nacional — é uma ordem todos ficarem de pé, caso contrário pode-se ser multado. Os carros param. A conversa com Fodé Mané, que estudou o estatuto do indígena, é interrompida, criando a sensação de qualquer coisa de anacrónico e, ao mesmo tempo, paradoxal. Ficamos em silêncio. Minutos depois continua:

“Quando uma pessoa requeria o estatuto de assimilado, tinha de provar que já não praticava as cerimónias tradicionais e que se vestia como um europeu. As mulheres tinham de desfrisar o cabelo, desfazer as tranças africanas e até se perguntava aos comerciantes quantos litros de vinho a pessoa comprava por semana, se comprava bacalhau e grão-de-bico. Como contrapartida, podia aceder ao funcionalismo público, porque só um cidadão assimilado é que podia ser funcionário público e os seus filhos tinham direito a escolas centrais, a escolas do Estado. Havia um conjunto de serviços próprios para indígenas e havia um conjunto de serviços para assimilados.”

A exigência fazia parte de um código colonial, e a fronteira existia para separar os indígenas dos assimilados, dos portugueses e, em muitos casos, dos cabo-verdianos também.

Leopoldo Amado, historiador, director do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), lembra a época em que um apito dava ordens de entrada e saída da população negra na cidade. Bissau começou a desenvolver-se a partir do porto e no porto havia um muro para separar as populações africanas dos moradores, que eram os comerciantes portugueses. “Em 1940, este muro ainda existia, foi derrubado quando o nacionalismo começou a despertar”, no final dos anos 1950, explica. “Nesse território com o muro em Bissau, na pequena cidadela, alguém usava um apito às seis da tarde e os africanos sabiam que era hora de saíram daquele espaço, a urbe colonial. Voltava-se a apitar às seis da manhã para entrarem e darem início aos trabalhos domésticos. A presença dos negros era admitida apenas para os trabalhos domésticos” ou de baixa qualificação.

A época colonial de que Fodé Mané, 50 anos, se lembra é a do governador António de Spínola (1968-73), altura em que estava em marcha a política Por Uma Guiné Melhor (que ficaria registada em livro, 1970). “Já não havia a implementação da segregação do indígena”, comenta. Era a política de criar mais escolas, mais infra-estruturas para travar a luta de libertação que estava a crescer. “Mas uma revogação não desaparece da mentalidade das pessoas”, continua. “Vivemos a diferenciação entre os que tinham beneficiado do estatuto do indigenato, dos que não tinham a possibilidade de ser assimilados e de ter o estatuto de cidadãos com plenos direitos, e aqueles que eram filhos de funcionários públicos e podiam estudar nas escolas do Estado. Para estudar, a pessoa tinha de ter registo ou certidão de nascimento ou um conjunto de documentos que o grosso da população não tinha.”

Mesmo pelos nomes nota-se quem foi registado antes ou depois da época colonial: “Por exemplo, o meu nome Fodé Mané, na época colonial não podia ter o nome completamente africano, tinha de ter um Fernando ou um João, depois não podia ter um nome tão curto.”

Com pouco mais de 1,6 milhões de habitantes, a Guiné-Bissau foi a primeira colónia portuguesa a obter a independência em 1973, fruto da luta de libertação liderada por homens como Amílcar Cabral, iniciada no princípio dos anos 1960. Tem uma história marcada pela resistência, orgulho de muitos guineenses. Tendo feito parte do Império Mali e do Reino Gabu, a Guiné-Bissau nunca seria ocupada totalmente pelos portugueses. Historiadores como Leopoldo Amado defendem que a colonização efectiva durou apenas de 1936 (a data oficial do final das campanhas de pacificação) até ao despertar do nacionalismo, por volta dos anos 1960.

A Guiné foi administrada por Cabo Verde até 1879 como Guiné de Cabo Verde e até à descolonização eram os cabo-verdianos que formavam o grosso da administração pública colonial — daí dizer-se que a Guiné era uma colónia da colónia.

Com mais de 30 etnias, a língua portuguesa é falada por uma minoria de 14%, vigorando o crioulo. A política colonial portuguesa usou a divisão étnica a seu favor, criando cisões e adoptando aliados como os fula.

Estradas com trabalho forçado

Bafatá é uma cidade no Centro-Leste de Bissau. Tem uma população maioritariamente muçulmana. Os poucos edifícios coloniais estão com ar abandonado. Nas ruas de terra vermelha e buracos provocados pela chuva há gente a vender, como em qualquer pequena localidade na Guiné-Bissau. A vida faz-se cá fora, apesar do calor.

A mesquita foi inaugurada em 1962, segundo o actual imã. Os altifalantes chamam para a oração, homens entram depois de se lavarem e descalçarem, alguns chegam de bicicleta. A fachada branca, com quadrados rendilhados e paredes verde-claras, está razoavelmente bem conservada. Como era ser muçulmano num país colonizado por uma potência católica? Ao imã, Tcherno Culabio Ba, nunca forçaram que mudasse o seu nome para um nome católico, pois ele era o filho do imã da mesquita. Mas teve de fazer a tropa portuguesa, por exemplo. “Era difícil viver durante o período colonial. Até para Portugal era difícil, só depois da democracia é que se tornou melhor. Agora estamos livres e soberanos, dantes tínhamos de cumprir, ninguém podia recusar.”

O ourives Saliu Tcham, 69 anos, fala pouco português, e é um dos filhos que traduz a conversa no alpendre de sua casa. As paredes de um verde-claríssimo estão desbotadas e têm números escritos a carvão. Cá fora uma mulher aquece uma panela com comida no pequeno fogareiro. Um galo canta. Tcham tem umas mãos enormes. É um homem alto. Vive ali desde que nasceu. A profissão herdou-a do pai, que durante muito tempo foi também seu patrão. “Os portugueses mandavam fazer trabalhos forçados. Querendo ou não querendo, eu fazia serviço sem ser pago.”

Os portugueses mandavam fazer trabalhos forçados. Querendo ou não querendo, eu fazia serviço sem ser pago (Saliu Tcham), Foto: Frederico Batista

Segundo conta, os portugueses não pagavam ao pai, que punha a família a trabalhar. Entre 1968 e 1971, ele trabalhou de graça. Nunca estudou. Ficou contente quando os portugueses saíram. “Foi uma grande festa.” Lembra também que “nunca o preto podia comer com o branco”. Ele costuma conversar sobre isto com os filhos. Um deles queria ir para Portugal estudar, ele desaconselhou porque tinha medo que fosse vítima de racismo. Enumera uma série de coisas que não havia na altura e fala do imposto da palhota que era preciso os guineenses pagarem — quem não o pagasse era sujeito a trabalho forçado.

Não foi apenas o estatuto do indígena que separou raças na Guiné-Bissau. Dautarin da Costa, 34 anos, lembra-se de ter aprendido na escola, no seu 8.º ano, as datas de abolição da escravatura. Era “dado com tanta propriedade”, conta, que “um estudante acreditava” que tinha sido mesmo abolida. Porém, mais tarde, percebeu que uma coisa foi o que deu na escola, outra foi aquilo que aconteceu de facto.

Sentado na sala de sua casa em Bissau, para onde regressou há dois anos depois de ter estado 17 a viver em Portugal, Dautarin fala de idas à tabanca (casa de campo) da família, onde costumava conversar com o avô. “Numa dessas conversas, o meu avô disse-me que entraram na tabanca e agarraram jovens [incluindo ele] para construir a estrada que me levou até ele sem ser remunerado. Então fiz as contas e o meu avô foi escravizado numa altura posterior à data da abolição da escravatura. Aquilo me marcou imenso e abriu-me outras perspectivas sobre a dominação: ou seja, a coisa não foi tão higiénica como os livros apresentam. Comecei a perceber que há uma dimensão formal da dominação e outra mais prática que persistiu depois dos tratados. Para mim, aquilo foi um marco da profunda desigualdade entre europeus, africanos, entre pretos e brancos; comecei a perceber que houve um processo de dominação e o meu avô foi vítima.”

O avô estava numa situação de desprivilégio, não era considerado cidadão de pleno direito. Entretanto, algumas coisas mudaram: “Deixámos de ser portugueses de segunda e de terceira para passarmos a ser guineenses. Mas a maior parte dos guineenses está numa situação de pobreza.”

Dautarin tem várias etnias a correr-lhe no sangue. É manjaco do lado do pai, papel do lado da mãe, tem um trisavô português e um bisavô cabo-verdiano. “O meu apelido, Costa, não é do meu pai, que era indígena. Foi atribuído por causa do colonialismo: não tenho o meu apelido africano. Na região de Cacheu, houve uma divisão: todos os manjacos têm apelidos como Costa, Gomes, Mendes. Aboliram os apelidos que tínhamos.”

Sociólogo, lê esta característica como a necessidade de os dominadores controlarem a identidade dos que eram dominados, de modo a perpetuar a dominação. “É uma estratégia que visava estratificar e retirar elementos de resistência ao povo indígena. Claro que gostaria de ter o meu verdadeiro apelido mas, não o tendo, interpreto como um processo da história, que é de dominação mas que em mim não faz sentido — estou enquadrado num outro desafio identitário, numa outra luta de preservação da identidade.”

Hoje há uma pequena parte da população que é privilegiada e isso remonta ao passado colonial de divisão étnica e diferenciação racial. “Os descendentes dos portugueses tendencialmente acabam por ocupar posições de maior privilégio. Ocupavam durante uma fase inicial porque herdaram os recursos. Mas com o passar do tempo os espaços de privilégio foram-se diversificando e começou a haver uma maior mistura. Numa fase inicial podemos fazer essa ligação não só com os descendentes de portugueses mas também com pessoas que vieram da luta de libertação numa condição de privilégio; quem ocupou os lugares vagos pelos colonialistas? Amílcar Cabral dizia que a pequena burguesia era vital para o processo de libertação porque tem consciência da desigualdade, convive directamente com ela. Mas esta classe após o processo de libertação vai ter tendência para ocupar o lugar do colonizador, então tem de se suicidar enquanto classe.”

Duas religiões, dois “colonizadores”

Na parede do escritório de Abdulai Sila estão penduradas algumas capas dos seus livros. Nascido em 1958, em Catió, o escritor fundou uma empresa de informática com o irmão e é lá, em Bissau, que nos encontramos numa manhã chuvosa.

Sentamo-nos numa cadeira junto a uma mesa comprida perto da porta, a secretária está ao fundo, à janela. Escreveu A Última Tragédia, onde aborda a questão racial durante o colonialismo. É pelo seu nome que começa a conversa: o pai nunca aceitou que os filhos ficassem com outros nomes que não fossem aqueles que lhes deu. “Um dos aspectos mais violentos do colonialismo era despir as pessoas completamente, aquilo que Franz Fanon chamou Pele Negra, Máscaras Brancas. Vivíamos essa lavagem do colonialismo, de todas as formas, diariamente”, lembra.

O pai sempre recusou a submissão. Pagou um preço para manter a dignidade. Dizia-lhe: “Tens de ser tu mesmo, não o que o outro quer que tu sejas. Tens um nome, uma posição, tens de ser coerente contigo, não tens de aceitar que o outro te oprima.”

Por outro lado, Abdulai Sila cresceu com uma educação religiosa dupla: católica e muçulmana. Na escola oficial só havia lugar para filhos de portugueses ou assimilados, então o pai escolheu para o filho uma escola católica. Sendo os pais muçulmanos praticantes, permitir “a conversão” — “era de facto conversão” — criava conflitos na comunidade. Abdulai Sila ia, então, a uma escola corânica e a uma escola missionária católica; aprendeu as duas religiões ao mesmo tempo, praticou as duas religiões ao mesmo tempo — hoje não segue nenhuma, é ateu.

O racismo era algo que sentia quotidianamente na escola. “Lembro-me uma vez de ter feito uma prova e ter uma nota melhor que o meu colega. A professora entregou-lhe o teste e disse: ‘Não tens vergonha, o preto teve uma nota melhor que a tua’.”

Para quem beneficiava do sistema, havia uma tentativa de lutar pela sua manutenção, mas Sila estava “do outro lado”, era tratado como “cidadão de classe inferior”, tinha no BI o traço B. “Não sabia o que era traço B. O que era o traço B? Era cidadão de segunda classe. Havia os assimilados e os gentios — eu fazia parte desses.”

A mãe não falava português, o pai falava pouco. Era preciso comer à mesa, desfrisar o cabelo, usar peruca, e ele não se identificava com nada disso porque, no fundo, era “rejeitar e assumir a outra personalidade”, fazendo-lhe lembrar que era inferior.

“Hoje continua a haver perucas e a gastar-se dinheiro no cabelo. Gasta-se mais dinheiro em cabelo falso do que em livros. Qual o objectivo? Parecer-se com o branco, o modelo que se tem na cabeça. Essa deturpação vem de onde? Lá, daqueles tempos. Portanto não me admira que muita gente continue a achar que o outro tempo foi pacífico, lindinho, quando os outros que andaram na mata são os maus da fita. Não souberam nunca o que é ser maltratado, humilhado, espancado, preso.”

Racismo na Guiné-Bissau seria ignorância, defende. Mas continua a haver um “certo complexo”. Boa parte dos decisores “está ligada a essa mentalidade de cariz racista na qual cresceu e da qual não se libertou”. Como se manifesta? “[Na atitude de] ‘Nós somos inferiores e precisamos de ajuda.’ E passam o tempo a pedir ajuda. Há muitas formas de racismo que são invisíveis. Uma delas é sentir-se inferior porque toda a educação era feita nessa base: ‘Vocês não são capazes de se autogovernar, são bárbaros, selvagens.’ E quando não se consegue remover o bombardeamento isso fica, fica na cabeça: ‘Tu és inferior, és infeliz’.”

Saico Baldé tem duas datas de nascimento: a real, em 1958, e a do papel, em 1964. Natural do Sul da Guiné-Bissau, e do campo, foi registado oficialmente como sendo mais novo a seguir à independência, para frequentar um liceu onde estava a ser dada prioridade a miúdos nascidos depois dele.

Durante alguns anos, porém, estudou na escola corânica do Senegal, por ordens do tio, régulo. Foi na época em que estava em curso a guerra de libertação e muitos se tinham refugiado naquele país. Ele viveu um episódio que recorda com preocupação: foi fotografado pelo PAIGC para um panfleto de propaganda política no Senegal e esse panfleto chegou às mãos da PIDE. Mais tarde, ao atravessar a fronteira para passar férias e visitar a família, seria apanhado — “claro” que a família ficou sob vigilância.

Actualmente a fazer um doutoramento sobre os migrantes guineenses em Portugal, Saico Baldé tem vários papéis espalhados na secretária do seu escritório no INEP, documentos que anda a consultar para as suas pesquisas.

![É altura de deixar de fazer propaganda e de [começar] a escrever a história como ela foi (Saico Baldé). Foto: Frederico Batista](http://racismoambiental.net.br/wp-content/uploads/2015/12/guine-bissau-5.jpg)

Cita dados do período colonial na conversa que acontece no INEP, ao final da tarde. Os mais velhos falam-lhe de muitas histórias de trabalhos forçados, de humilhações — e a pior discriminação é ser humilhado perante a família, defende. “Os velhos contam que, quando se abriam as estradas, as pessoas eram obrigadas a ir trabalhar — ai de quem não cumprisse. Hoje estava a ler um despacho da conferência dos administradores e uma das recomendações era negar ao indígena qualquer pretensão de ser chefe. Isto é uma forma violenta… A pessoa tem o direito de sonhar. Negar isso com um decreto, ser uma política…”

Com grande convicção, e uma voz segura, defende que “é altura de deixar de fazer propaganda e de [começar] a escrever a história como ela foi”. Um dos factos que há a sublinhar é que a colonização não chegou a todo o território do país, o interior “teve contacto com população branca tardiamente” e sobretudo com os militares. Isso leva a outra questão:

“Quem eram os administradores? Raramente eram os lisboetas, os minhotos — muitas vezes eram os cabo-verdianos. Aliás, [dados de um relatório] 70% dos funcionários coloniais em 1971 eram cabo-verdianos: então não lidámos com o colono directamente mas com o subcontratado. Isso deixou outra marca, a rivalidade entre a ala originária de Cabo Verde e a da Guiné. Os restantes 30% estavam cá em cima: quem lidava com o nativo não era o colono da metrópole, era o [cabo-verdiano] vindo de São Vicente ou da Praia”.

Esta presença de cabo-verdianos em posições de chefia na Guiné-Bissau provocou tensões raciais, que ainda hoje estão presentes nas narrativas sobre a composição racial bissau-guineense. Muitas vezes, o chefe do posto que executava as medidas da administração colonial era cabo-verdiano e para mostrar trabalho feito obrigava a população a executar trabalho forçado, exemplifica. “Quem é que sabia quem assinava os decretos? Eu, chipaio, que estava ali com o chicote, recebia determinadas orientações” — e cumpria-as.

O uso do chicote não é metáfora. Teodora Inácia Gomes, um dos rostos da luta de libertação, nasceu no Sul, e no sítio onde vivia, Empada, lembra-se de ver as pessoas a ser chicoteadas, de as ver a ser agarradas e de lhes baterem até sangrar por não pagarem o imposto da palhota.

Entre as reuniões do partido, recebe-nos na biblioteca do PAIGC ao final do dia. À volta da sala imensas fotografias de Amílcar Cabral e de outros líderes da luta, a preto e branco. Imagens com o mato e guerrilheiros em fundo, imagens de reuniões e de celebrações públicas. Diz-nos que “o objectivo principal do colonialismo é explorar o povo” e que no seu tempo “as populações não tinham voz nem direito a nada”. “O chipaio pressionava as populações para acatar as ordens, obrigava a pagar imposto, a trabalhar nas estradas e nas construções.”

A imagem da repressão colonial é repetida nas narrativas sobre a época. Um dos episódios mais referidos da história do século XX guineense foi, de resto, o massacre de Pidjiguiti, em 1959: um grupo de trabalhadores da Casa Gouveia fez greve por melhores salários, tendo a PIDE disparado sobre eles no porto de Bissau e feito dezenas de mortos e feridos.

O que aconteceu mostra que a reivindicação da melhoria das condições de vida foi negada “por sermos identitariamente subalternos”, comenta o sociólogo Miguel de Barros. Ou seja, em circunstâncias normais, se as pessoas que estavam a reivindicar as melhores condições de trabalho fossem “pessoas ditas civilizadas”, não aconteceria o que aconteceu, considera.

Com 74 anos Mário Cabral, ex-ministro da Educação, membro do bureau político do PAIGC, lembra-se do episódio de Pidjiguiti, altura em que as consciências se abriram, criando “um maior sentimento de medo”, até porque “começaram a vir [para a Guiné-Bissau] os agentes da PIDE que vigiavam tudo”.

Na altura não havia segregação racial, como na África do Sul, mas notava-se “que todos os pretos eram pobres, viviam em habitações precárias e o nível de vida era diferente — e eram diferentes tanto dos portugueses como dos cabo-verdianos”.

Atirar cães à mãe negra

Quando andava no colégio Ramalhão, em Sintra, Portugal, Augusta Henriques (n. 1952), fundadora de uma das mais importantes organizações não-governamentais guineenses, a Tiniguena, era uma negra no meio de brancas. Mexiam-lhe no cabelo e faziam perguntas sobre como tinha ficado daquela cor. Não fez uma única amiga nesse tempo. Quando ia de férias para o Norte, o pai guiando o seu Cadillac, havia sempre uma pequena multidão de curiosos atrás, tinham de fechar os vidros do carro: “‘Olha o preto, olha o preto, olha o preto!’”, gritavam.

Eram os anos 1960, a época de um “Portugal tacanho”. E ignorante. A mentalidade dos portugueses na Guiné-Bissau não era muito diferente. A história da família de Augusta Henriques comprova-o. O avô paterno era português, de Mangualde, foi para a Guiné com uma namorada que acabaria por morrer. Teria filhos com uma mestiça, a avó de Augusta. Mas a ela depois atirava cães para não a deixar ver os filhos, conta a neta. Era um homem “prepotente” e violento, com quem os filhos acabaram por cortar relações, o típico colono português a quem “o sistema não punha limites”. A mãe de Augusta era de origem cabo-verdiana.

“O racismo colonial é algo de uma época. Toda a ultrapassagem da dominação tem de se fazer com o exercício interno de catarse; nós não gostamos de mostrar essa parte de sofrimento porque isso para nós ia ser sinal de fraqueza. Como é que a gente pode perdoar? Não resolvemos profundamente as questões.”

Estamos no escritório de casa de Augusta Henriques, no bairro Chão de Papel, onde há fotografias da sua família e da família do seu actual companheiro. Nos álbuns que tira de um baú, podemos ver as diversas fases da vida familiar, inclusivamente a altura em que o pai tinha uma propriedade e se dedicava à agricultura, partilhando a gestão com a mãe, uma das primeiras “pretas a ter carta de condução” no país.

Augusta recorda também o tempo em que andou num colégio de freiras em Bor, onde as freiras, muitas com nível de instrução baixo, tinham crianças negras ou mulatas ao seu cuidado e havia o sentimento de que “tudo lhes era permitido”.

“Havia castigos corporais incríveis. Lembro do caso concreto de uma moça muito bonita que tinha ataques epilépticos; achavam que era o diabo que se tinha apoderado da miúda. Uma das coisas que me ficou marcada foi baterem com a cabeça da miúda no chão, darem uma reguada no sexo dela para lhe ‘expulsar o diabo do corpo’.”

Na escola, a discriminação acontecia de forma evidente quando os alunos eram obrigados a saber os rios e serras de Portugal e pouco ou nada se ensinava sobre o país onde nasceram. “Viu alguma montanha [na Guiné-Bissau] para a gente fazer ideia do que era uma montanha, uma serra, um vale?”, pergunta retoricamente. “Tínhamos de saber todos os caminhos-de-ferro, capitais de distrito…. e tínhamos de saber em português.”

Augusta Henriques é uma mulher expressiva e é com indignação que afirma: “A história do ensino marcou incrivelmente o que é a Guiné hoje. Foi feita sempre numa língua estrangeira [o português]; foi feita sempre com um referencial que o guineense não conhece, foi feita sempre com um mundo que não é seu, aonde eu tinha de recorrer à memória, perceber pela astúcia o que é que o outro quer que eu lhe responda, não o que é certo e errado, mas o que ele espera — e até hoje o guineense tem isto.”

Fez o curso no Instituto de Serviço Social de Lisboa, trabalhou nas SAAL, projecto de promoção habitacional do pós-25 de Abril, e quando regressou à Guiné-Bissau depois da revolução percebeu que afinal tinha um país idílico na cabeça. “Vir de férias é uma coisa, viver é outra. Para encontrar o meu canto nesta Guiné… até hoje brigo por ele; porque mais uma vez a minha pele diz que eu sou ‘talvez’. Como dizia Pepetela: o mulato é talvez.”

Há várias verdades sobre a questão racial, defende. A sua experiência de mulher mestiça na Guiné-Bissau é que passa pela ideia de que “‘esta é terra de pretos’, portanto tens de te adaptar a terra de pretos’”, desabafa. “Não se fala tanto de pretos mas de africanos, mas quando se fala de africano à frente de um mestiço como se fosse elemento de fora… A maior parte do tempo o mestiço está a ter de provar que é tão guineense como os pretos. Há pessoas que não falam de preto mas falam de ‘po di terra’, o que tem a raiz 100% africana — quando tem uma pele mais clara, parte-se do princípio de que não é 100% africana. Isto vê-se até em muita malta nova.”

Valorizar o que é ocidental

Aos 29 anos, Mamadu Baldé é gestor na Academia Ubuntu, uma ONG portuguesa que tem um braço em Bissau e que trabalha na área da “liderança servidora” e empreendedorismo social. Encontramo-nos no pequeno escritório da academia, onde frases inspiradoras estão pintadas na parede.

Nascido em Bissorã, estudou numa escola portuguesa durante dois anos. É com a memória desse tempo em fundo que afirma a necessidade de desmistificar o que foi o colonialismo, “que tipo de relação vivemos, que tipo de marcas ficaram”.

Na sua geração, os comentários sobre o colonialismo variam muito, entre os que sentem as suas marcas de forma mais forte e os que não se interessam sequer pelo tema.

No escritório da academia, um pequeno espaço no centro de Bissau, Mamadu diz que não acredita na existência de “um colonialismo suave”, porque “estamos a falar de uma relação de dominação e de uma relação que chegou ao ponto em que alguém decidiu que estava na altura de lutar contra ela”. Há, porém, necessidade de se perceber as marcas que ficaram e ele reconhece influências dos dois lados:

“A luta pela independência teve muita influência na democratização de Portugal. E não podemos esquecer que a forma como as várias etnias [guineenses] se relacionam entre si teve muito que ver com o colonialismo. Não acredito que o colonialismo tenha sido suave ou brando — não permitiu a educação dos nativos; foi sempre muito claro naquilo que era o objectivo de tentar dividir e aproximar alguns para, através disso, manter o poder.”

Mamadu acredita que existe uma marca no colonialismo que “pende muito para o racismo”. “Quando dizemos que ‘vamos civilizar um povo’, estamos a partir do princípio de que nada deste povo nos pode servir. Amílcar Cabral pergunta: ‘Quem são os portugueses para dizer que não somos civilizados?’ E acrescenta: ‘Qual a maior prova de civilização do que um povo que pega em armas para defender a sua liberdade?’”

Admira a postura de Cabral em relação ao colonialismo ao defender que o inimigo do povo da Guiné-Bissau não são os portugueses, mas o sistema. “Isso acaba por fazer uma cura e leva a que um guineense hoje não veja o povo português como colonialista mas como povo irmão”, acredita.

Por outro lado, nota que existe “algum paternalismo”, há uma franja da sociedade que gostaria que, no papel de ex-colonizador, Portugal estivesse disposto a ajudar mais o país.

“Não sei se isso é bom. Já é tempo de assumirmos as nossas responsabilidades. O melhor que podemos fazer é dar os passos necessários, fazer aquilo que é da nossa responsabilidade, mas não esperar que alguém nos apoie e ensine como andar. Muito embora a história da Guiné-Bissau não possa ser dissociada da história colonial, dos problemas do colonialismo e dos problemas que tivemos no pós-colonialismo.”

Os dois países não fazem uma reflexão sobre a questão racial e isso faz falta, defende. Em Portugal, onde se licenciou, lembra que falar de colonialismo era polémico, “havia a ideia de que ‘isto foi assim’ não vamos discutir”. E o “foi assim” era que o colonialismo “foi suave”. Porém, para ele não faz sentido haver uma Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) “que não discuta isto”, defende.

A ausência de reflexão sobre o sistema colonial e a ideia de que era suave passou para a geração mais nova. Samantha Fernandes, 25 anos, jurista, lembra-se de que na escola portuguesa onde estudou “pouco era falado da história da Guiné-Bissau”. A imagem do colonialismo transmitida era a de “que foram os descobridores — mas os portugueses quando chegaram já existia uma civilização”. Hoje analisa que o que era valorizado estava ligado aos valores ocidentais: “Na altura, os que iam passar as férias a Portugal eram os melhores, os que falavam português eram os mais inteligentes, os que tinham amigos brancos eram os mais importantes, os que comiam bacalhau eram os mais ricos, os que vestiam calças jeans eram os mais… Não vejo isso como consequência do colonialismo por si só, mas da globalização em geral.”

Hierarquias raciais

Nelvina Barreto nasceu numa posição de privilégio na Guiné-Bissau. Os pais eram funcionários da administração colonial: a mãe, cabo-verdiana, era enfermeira, o pai trabalhava na conservatória do registo civil. Em 1967, foram transferidos para Moçambique, tinha Nelvina Barreto dois anos.

O pai viajou primeiro, e a mãe fez uma paragem em Lisboa com as duas filhas para ir a consultas médicas. Nesse período, contratou uma ama para cuidar das crianças — uma senhora mais velha, branca. Na véspera de embarcar de Lisboa para Moçambique, a mãe ligou ao pai a dizer: “As miúdas estão muito habituadas à ama, eu queria levar a senhora e a senhora está disponível para ir connosco’.” O pai dela disse: “‘Olha que a situação aqui é diferente da Guiné. Aí em Portugal ela é a ama das meninas, ou seja, ela é tua empregada. Quando vocês chegarem aqui, as coisas são bem capazes de se inverter.’ Não era bem compreendido que uma branca fosse empregada de uma família de negros’.” A ama nunca chegou a ir para Moçambique com eles.

Nelvina Barreto acha que na Guiné-Bissau não seria possível, na altura, existir uma ama branca a tomar conta de crianças negras “pela simples razão de que a relação interétnica e interracial era feita noutras premissas”.

Em Moçambique, sentiu, porém, a diferença de tratamento simplesmente por ser guineense. Na escola primária pública, a professora da 4.ª classe tratava-a como se pertencesse a “uma espécie de negro de primeira”, numa hierarquia em que os negros de segunda eram os de Moçambique.

“Do ponto de vista do branco, nós, da Guiné e de Cabo Verde, éramos privilegiados em relação aos autóctones. Entendiam que tínhamos mais educação — e era verdade, porque quem ia para lá no quadro da administração colonial portuguesa já tinha um determinado nível sociocultural. Naturalmente isto reflectia-se nos filhos, enquanto as outras crianças provinham de ambientes mais modestos. Lembro-me de que a professora estava sempre a mostrar a diferença entre um negro educado e um negro que não tem educação. Íamos para o Clube Ferroviário da Beira, éramos quatro, três de Moçambique: a professora levava-nos no carro e punha-me sentada ao lado dela. Isto já estabelecia uma hierarquia: ‘Entre os negros, és a mais educada, a que merece um tratamento mais diferenciado’.”

Com uns pais politizados que sempre explicaram às filhas o que era discriminação, Nelvina Barreto cresceu a receber mensagens a desmistificar e desconstruir o que lhe era ensinado na escola e no espaço público como sendo o lugar do negro. Seja como for, sempre lhe pareceu que as clivagens raciais na Guiné-Bissau não eram tão grandes como em Moçambique e Angola. “Mas houve [clivagem] de outra forma, em relação ao cabo-verdiano. Por força da educação e de alguns traços culturais que herdámos, sentimos [alguma discriminação]. O guineense autóctone tem um maior ressentimento em relação ao cabo-verdiano do que em relação ao branco português, porque o cabo-verdiano foi a face visível da repressão portuguesa, era o intermediário do branco.”

Leopoldo Amado (n. 1960) é hoje um dos mais conhecidos e respeitados historiadores bissau-guineenses e é ele quem afirma: a partir de determinada altura, a Guiné era um fardo para o sistema colonial português. É uma terra com tradição guerreira que não permitiu que a colonização fosse efectiva e há relatórios que, a dada altura, mostram Portugal a ter mais despesa do que lucros com o país. Portugal não se desfez da Guiné apenas porque o império colonial era tido como um todo: se a Guiné-Bissau caísse, as restantes colónias tentariam seguir-lhe os passos, acredita.

Como Portugal tinha muito poucos meios, usou o sistema de “engavetamento étnico”: inventou etnias; dividiu para melhor reinar. “Houve casos em que os portugueses tiveram o desplante de colocar fulas a dirigir manjacos, manjacos a dirigir bijagós, provocando movimentações de etnias com o propósito de os dividir, e colocando sobre eles uma autoridade a que chamavam Assuntos Indígenas.”

No colonialismo existiam quatro categorias raciais, contextualiza: os grumetes (permaneciam na tradição, viviam à beira das cidades), tangomãos (participavam no comércio e eram uma espécie de assimilados), os brancos, e os lançados, os filhos da terra (brancos que nasceram na Guiné-Bissau). “Um dos factores de submissão foi exactamente a interiorização no negro da sua inferioridade pela via da separação”, sublinha. Por isso usavam o muro de Bissau, por exemplo.

“Não que os portugueses fossem mais racistas que os outros, mas tinham de utilizar isso como método, a ideia de inferioridade para levarem avante os seus propósitos. Tudo isso foi feito num ambiente em que os portugueses, eles próprios, assimilavam valores africanos. Os colonos que se deixavam levar pela cultura africana e viviam com os africanos eram considerados ‘cafre’, o termo para classificar as pessoas que se tinham degenerado, e eram considerados do ponto de vista religioso como almas perdidas porque se submetiam à forma de estar do africano — aliás, criou-se o termo ‘cafrealização’.”

Como estratégia, os portugueses aproximaram-se dos fula, criaram exércitos de fula, de balanta, de outras etnias, com o objectivo de acicatar as diferenças. Com o Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, criado em 1945, forneciam-se elementos ao poder político para melhor compreender as dinâmicas étnicas.

“O contrário do racismo é exactamente isso, trazer à nossa convivência, viver com eles, permitir que tenham acesso à escola, à saúde, que melhorem as condições de vida. Na Guiné-Bissau isso não aconteceu: as poucas infra-estruturas só foram construídas porque havia necessidade de dar vazão às questões da guerra.”

Apesar de tudo, o sistema dava oportunidade de ascensão social a alguns guineenses. O pai de Leopoldo Amado, por exemplo, era director dos correios, posição à qual chegou no final da carreira, “não sem problemas pelo meio”, sendo “alvo de discriminação de todo o tipo”. A ideia era o sistema colonial usar uma parte ínfima da população como intermediária entre os seus interesses e as populações.

Depois apareceu uma literatura colonial etnográfica para estudar a psique do negro, adianta o historiador.

“O negro praticava a gula, o pecado dos cristãos, logo era preciso civilizá-lo. O negro é um ente que tem uma potência sexual acima da média, quase boçal, quase um animal, que tem atitudes animalescas. Todas estas ideias foram reproduzidas nesta literatura colonial. Reproduziu-se também a ideia de que o negro é um irresponsável, propenso a bebedeira; no caso das mulheres, são lascivas, têm propensão para promiscuidade sexual, vivem na degenerescência moral. A par de tudo quanto era racismo, criava-se uma ideologia para poderem continuar com a empresa da colonização.”

A teoria do luso-tropicalismo de Gilberto Freyre (1900-1987) suportou a ideologia do Estado Novo sobre a excepcionalidade portuguesa de estar nos trópicos, baseada na cordialidade, miscigenação, capacidade de adaptação e assimilação. Tem, para Leopoldo Amado, “algum substrato” porque “há uma maneira particular de ser português”: mas “isso não isenta de maneira nenhuma” o “ser racista”. “Salazar e Marcelo precisavam de uma teoria como a de Gilberto Freyre. A tese de Salazar era a de que havia portugueses de outra cor, mas isto era para consumo externo, porque entre os portugueses de outra cor existia o trabalho forçado, o sistema que substituiu a escravatura.”

Estes mitos prejudicam ainda hoje a relação entre portugueses e guineenses, afirma. Agora, anos depois, com o recuo histórico que temos, é hora de o revelar.

“Tenho uma relação especial com Portugal e com os portugueses, mas isso não pode ofuscar-me ao ponto de não admitir que o sistema colonial português tenha cometido atrocidades ou tenha sido um sistema racista em todos os sentidos. A elite académica continua a reproduzir a ideia de que há uma particularidade da colonização portuguesa, que tiveram uma colonização mais branda, etc. Mesmo em Portugal há a ideia de que é um país de brandos costumes. Brandos costumes para quem?”

Dividir para reinar

Quem for à Guiné-Bissau acabará por conhecer Miguel de Barros. Director executivo de uma das mais antigas e prestigiadas ONG, a Tiniguena, é o anfitrião de quem todos ouviram falar. Em 40 minutos dá-nos uma aula sobre a Guiné-Bissau de hoje e de ontem, explicando que as transformações sociais de agora são marcadas pelas dinâmicas de segregação que serviram a estrutura colonial.

A geração de Miguel de Barros (n. 1980) é descendente de pais que não nasceram em Bissau mas em várias partes do país, nota o sociólogo. Esses cruzamentos fazem com que as suas “identidades sejam menos sectárias” e tenham um “maior nível de hibridismo” do que a geração anterior.

“O meu pai nasceu no Sul, de família já mista, a minha mãe nasceu no Leste de uma família já mista com o cruzamento de um catolicismo e de crioulização de matrizes de raiz africana e outra parte islamizada… portanto, qual é a minha etnia? A minha etnia é a minha nacionalidade e a minha nacionalidade é a guineense. Esse nível de pertença cada vez mais está a contribuir para a superação criada desde a administração colonial. A presença colonial foi um elemento decisivo: se por um lado cristalizou essa diferenciação entre as diferentes manifestações etnoculturais, por outro alertou para a consciência da integração dos que hoje fazem o mosaico etnocultural da Guiné-Bissau.”

O sistema colonial trabalhou a divisão étnica em vários momentos, explica o sociólogo. Num primeiro, durante a instalação da administração colonial, houve a integração das etnias que considerava mais próximas à sua cultura, uma classe média mista que teve acesso à estrutura administrativa colonial.

Num segundo momento, mais crítico, usou a diferenciação para instigar a desconfiança e a luta no seio do próprio movimento de libertação “em função daqueles que eram cabo-verdianos, aqueles que eram considerados crioulos ou detentores de alguma civilidade”, continua.

“Isto transportou-se com a liberalização política, onde os partidos exacerbaram a condição da pertença étnica, regional, local para ganhar o seu espaço de protagonismo na arena pública. Esse elemento fez com que a questão étnica, que já estava a ser superada, voltasse com carga muito mais forte e mais perigosa. Há uma designação daqueles que são da praça e daqueles que são da tabanca, do campo; essa dicotomia foi algo implementado durante a vigência colonial, mas quando o partido libertador ascendeu ao poder não conseguiu superar essa dicotomia.”

Com a independência, o país foi confrontado com uma necessidade, sublinha: como conseguir afirmar a ideia de um novo Estado sem a memória da presença colonial?

Combater ao lado dos portugueses

Durante a sua infância em Bissau, Deolinda Mendes, hoje com 57 anos, conviveu com portugueses. O pai era funcionário público, a mãe doméstica, ambos assimilados; nem um nem outro conheceram o regime do indigenato, e essa era “a questão fundamental”: “Costumo dizer que indígenas somos todos, depende se era o avô ou o pai”, comenta na sala de sua casa, em Bissau.

Sentamo-nos no sofá ao lado de uma mesa redonda onde estão espalhadas fotografias da família. Da cozinha vem o cheiro do almoço a abrir o apetite. Podíamos, de facto, estar numa casa portuguesa. Na verdade, Deolinda Mendes passou muitos anos fora: viveu nos Estados Unidos, onde estudou Sociologia, viveu também em Portugal e regressou definitivamente à Guiné-Bissau há nove anos. “Os valores do colono eram os ocidentais e quem vai socializar a criança vai socializar dentro desses valores. Lembro-me de que o meu pai nunca falou crioulo, para ele era o expoente máximo. Agora acho que isso era o extremo da assimilação.”

Só mais tarde é que, olhando para trás, percebeu que tinha sido privilegiada — na época interagia com iguais, as turmas da escola eram normalmente compostas por filhos de funcionários públicos, alguns filhos de portugueses, outros assimilados. “Vimos de fora a discriminação. Havia diferença de tratamento, claro. Mas entre vizinhos, entre os filhos dos colegas de trabalho, não havia.”

Deolinda Mendes sabe, hoje, que na sua classe a discriminação acontecia em termos de promoções, mas não existia uma discriminação aberta. “Os nossos pais foram claramente discriminados.” Depois eram induzidos a ter a atitude do “‘és melhor, então também não deixes os teus filhos se misturarem com o pior’” — os indígenas. Havia pais que mandavam educar os filhos com famílias de assimilados para ensinar o que “era suposto ser o normal, o melhor, que era ser ocidental — imitar na maneira de ser e de estar os valores dos portugueses”. Mas o pai de Deolinda tinha claramente a noção de uma injustiça: não ter “desenvolvido o seu potencial por ser negro”.

Olhando para trás, identifica um regime colonial racista na Guiné-Bissau, algo “encoberto”, em que se filtrava o acesso às promoções, por exemplo. “A justiça não era cega. Se houvesse injustiça, o povo não se podia queixar. Havia castigos, muitos castigos, muita prepotência. Havia trabalho de escravatura; lembro-me em pequenina ver isso. Moía-me por dentro.” Isso deixou marcas em muitas pessoas, visíveis ainda hoje.

Fundado em 1956 com o objectivo de autonomizar a Guiné-Bissau e Cabo Verde do império colonial português, o PAIGC iniciou um processo de luta pela independência. Enquanto se trava uma guerra entre os dois lados, o exército português tenta captar guineenses para o seu lado.

O pai da procuradora Manuela Lopes Mendes, investigadora na organização não-governamental Voz di Povo, foi tropa colonial, combateu ao lado dos portugueses. “A família aceitou, não houve retaliação; mas os que estiveram ao lado dos portugueses eram considerados traidores. Nunca questionei o meu pai por isso, nem me indignou porque foram tantos os casos”, comenta.

Manuela Lopes tem hoje a imagem do colonialismo como “o todo-poderoso”, que “chega junto de um povo, demonstra superioridade, tenta impor os seus valores e cultura — é a imagem de um dominador”. “A Guiné-Bissau era uma província ultramarina portuguesa, até hoje temos leis portuguesas extensíveis” ao país.

Duvida de que o pai tenha tido uma visão negativa do colonialismo, ao contrário dela, que vê traços de racismo — “o tratamento não era igualitário”, define. “O racismo também pode ser explicado em termos de aspectos económicos e culturais; não é igual a mim, é um povo inferior que tem uma cultura diferente.”

![A mim [o meu avô] dizia: o meu mundo é o mundo colonial, o mundo dos meus filhos é o das independências mas não tenho a certeza de que o mundo deles vai ser melhor (Manuela Lopes). Foto: Frederico Batista](http://racismoambiental.net.br/wp-content/uploads/2015/12/guine-bissau-11.jpg)

O pai de Manuela Lopes não foi, de longe, um caso raro. Idrissa Djalo, líder do Partido de Unidade Nacional, é filho de um homem que combateu contra os portugueses, mas neto de outro que fazia parte do sistema colonial — e que viu todos os seus filhos lutarem pela independência.

Esse avô foi dos que encontraram no sistema a realização pessoal, como muitos guineenses na altura. Era um homem lúcido, descreve hoje o neto, “sabia que o futuro era a independência”. “A mim dizia: o meu mundo é o mundo colonial, o mundo dos meus filhos é o das independências mas não tenho a certeza de que o mundo deles vai ser melhor. Falámos muito daqueles que estavam do lado dos portugueses e sofreram — os fula e manjaco. As pessoas eram estigmatizadas como traidores da pátria. Porque a guerra foi também interna, entre uma parte da população ao lado do sistema colonial e outra ao lado do PAIGC.”

Com 53 anos, Idrissa Djalo lembra hoje que o avô foi “figura importante da comunidade tribal dos fulas porque era dos poucos que tinham educação e podiam ajudar a comunidade”. Foi usado pela administração colonial, como tantos, para servir de interface entre a administração colonial e o seu grupo étnico. “Os balantas estavam, em grande parte, ao lado do PAIGC. Spínola apostava num outro grupo étnico importante que eram os fula e manjaco para criar um contrapoder.” Isso explica a abertura para que os fula tivessem acesso à educação, completa. O avô foi dos primeiros a levar membros da comunidade muçulmana a Meca com apoio da administração colonial portuguesa.

Ser superior, evangelizar

Nascido em 1978, António Spencer Embaló acha difícil alguém da sua geração ser pró-colonialismo, mas na geração do pai isso, sim, acontece. O PAIGC fez promessas que não cumpriu, o país anda politicamente às avessas. O pai diz que é português e fala com saudosismo desse tempo em que havia uma certa disciplina. “São frutos daquela época: nasceram portugueses. Pode dizer-se que eram portugueses de segunda, terceira ou de quinta, mas eram portugueses.”

Na família havia quem fosse “muito pró-PAIGC” e quem fosse próximo dos portugueses, mas olha para o colonialismo como “algo preconceituoso e etnocêntrico.” Diz: “Tem por detrás uma ideia de superioridade racial. Em determinado momento, [essa ideia] foi absolutamente vincada: ‘Somos superiores e queremos mostrar como é que se faz, como é que se veste, como é que se come, etc.’”

Na sala de sua casa no Bairro da Ajuda está a figura de Amílcar Cabral em desenho. Tem também uma caricatura dele próprio, feita por um grupo de jovens em Portugal. Cita o líder africano, que dizia que “o problema está no colono que nos retira liberdade cultural” e por isso defendia que “a nossa luta era fundamentalmente uma luta cultural”, pela identidade.

Spencer não tem dúvidas em classificar o regime colonial como racista: “Se assim não fosse, não vejo porque privilegiar determinada camada para se instruir em detrimento de outra camada. Por que se criou um liceu em Cabo Verde e não na Guiné? Em Cabo Verde houve muita mistura, muitos filhos de europeus e de africanos. Eram mais próximos porque eram ‘nossos filhos’. Era mais fácil lidar com a ideia de instruir, provavelmente a ideia de revolta não era tão forte, mas essa era uma divisão com base em quê? Os ideais do colonialismo são iguais ao do nazismo, é uma ideia de superioridade de raça: somos superiores, por isso vamos evangelizar.”

Paternalismo

O regime colonial era “profundamente racista”: disso Dautarin da Costa não tem dúvida, “porque partiu de uma premissa óbvia de superioridade dos europeus, dos brancos em relação aos africanos, ao preto”, continua.

“Para haver dominação, é preciso uma condição fundamental, o dominado tem de acreditar que o dominador é realmente mais forte e o dominado tem de acreditar que é inferior ao dominador. É muito mais difícil ganhar independência desse pensamento do que conquistar a independência ou a liberdade. Mudar o esquema mental é muito mais forte porque o dominado é o reprodutor da sua própria condição e o dominador domina tanto que já nem precisa de estar muito presente no processo de dominação, aquilo já está no esquema mental do dominado.”

A ideia de que o colonialismo português foi mais brando é veiculada desde o ensino básico. Isso é “uma falácia”. “Como qualquer outro sistema, o colonialismo português sub-humanizou, subalternizou e brutalizou pessoas em nome de uma ideia de superioridade; independentemente das estratégias usadas, é mau. E é mau de tal maneira que tem influências nos dias de hoje no nosso processo de desenvolvimento.”

Se é verdade que existiu interacção com os indígenas, e mestiçagem por causa disso, isso não significa que o regime tenha sido menos racista, defende Nelvina Barreto. Houve, sim, a predominância de um tom paternalista, considera, “no sentido de que ‘estes coitadinhos não sabem pensar, não têm educação, não têm nada. Enquanto o colono francês e inglês tinha uma percepção diferente: vamos dar condições, escolas e etc., mas eles que fiquem confinados, sem haver interacção”.

Portugal tem uma visão superficial e fragmentada da sua história colonial e é necessário perceber que teve políticas, intervenções e vivências diferentes nas suas diferentes colónias. “A tendência é para se pensar que foi igual porque se fica na superfície. A colonização portuguesa não foi igual em todas as suas colónias. É isto que é necessário que Portugal esteja disposto a compreender melhor.”

O racismo português foi violento, conclui, por seu lado, Augusta Henriques, mas “medir intensidades de violência é uma calculadora que não existe”, afirma. “Sou fruto disso: o meu avô era português e um grande colono. Levei um tempo a fazer trabalho comigo mesma. Tenho poder suficiente para exercer essa opressão. Portanto, é um desafio para cada um de nós. O que nos dá o direito de oprimir o outro?”

–

Próxima reportagem em Janeiro: Cabo Verde

Esta série foi realizada em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos

Destaque: Foto de Adriano Miranda.

Enviada para Combate Racismo Ambiental por Lara Schneider.

Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando

Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando