Quem está matando os índios no Mato Grosso do Sul? Por que essas mortes se repetem? Para responder a essas perguntas a Pública escalou um repórter experiente que conta aqui suas descobertas no mundo ameaçado dos guarani-kaiowá

No final de outubro, eu estava internado num hospital em Porto Alegre quando recebi um whatsApp: precisa-se de repórter para viajar para o Mato Grosso do Sul (MS) a fim de investigar crimes no mundo guarani – foram 138 mortes em 2014, segundo dados do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

A mensagem citava os crimes mais recentes: alguém furou a barriga do cacique Elpídio, de Potrero Guasu, em setembro; jagunços mataram o guerreiro Simeão, em agosto, em Marangatu; uma criança índia sumiu durante uma escaramuça com fazendeiros, em junho, na área indígena Kurusu Amba – nesse caso, a denúncia era do Ministério Público Federal (MPF).

Notem: era só índio tomando chumbo.

Dei uma busca no Google por “morte do índio Simeão”. Nada nos grandes portais nem nos jornalões – até aí normal.

Vapt-vupt desconectei o soro, suspendi um exame da artéria hipogástrica e reagendei o nefrologista para novembro: a viagem era urgente porque nunca antes na história daqueles grotões foi tão quente o conflito entre índios guaranis e fazendeiros brancos.

Aluguei um carro, contratei a fotógrafa Cris Loff e toquei para as quebradas onde os ataques ocorreram – reportagem assim tem um pouco daqueles seriados do CSI, e seria bom a gente encontrar as provas na cena do crime.

Já estive no MS várias vezes. Esperava rever os mesmos atores: fazendeiros e seus pistoleiros na ofensiva, índios no modo de sobrevivência.

Desde 2013 os fazendeiros impedem na marra que a Funai demarque as áreas indígenas, usando pistoleiros nos grotões, parlamentares no Congresso Nacional e a conveniente lerdeza do Judiciário.

Os pistoleiros são os que mais incomodam, mesmo sendo apenas a ponta do iceberg: eles fazem o serviço sujo aqui e ali, botam os funcionários da Funai para correr. Vivem protegidos nas fazendas dos mandantes, com a certeza da impunidade.

No front político, os parlamentares da chamada “bancada ruralista” conseguiram aprovar na Comissão Especial da Câmara Federal a PEC 215, uma proposta de emenda à Constituição que, se aprovada no plenário do Congresso, roubará dos índios direitos que já estão no livrinho.

Da lentidão do Judiciário eis um exemplo atual: a disputada área Marangatu, onde se deu o assassinato de Simeão, foi entregue aos indígenas em 1999, quando ele tinha apenas 8 anos. Mas os fazendeiros recorreram à Justiça e o caso subiu ao STF, de onde nunca mais saiu – Simeão foi morto aos 24 em terra guarani sub judice…

A rigor, os índios têm do seu lado apenas o Cimi. É verdade que existem alguns burocratas bem-intencionados em repartições do governo Dilma, mas estes estão quase imobilizados para não melindrar o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

O impasse: na questão indígena, o governador influencia parlamentares da bancada federal no Congresso, até mesmo quando adversários. Dilma fica de mãos atadas porque não é boa política afrontar os representantes do eleitorado local, ainda mais quando se trata de uma causa tremendamente impopular – a defesa da minoria índia.

Se você pensou na Funai como super-heroína em defesa dos guaranis, pensou errado. Ela é só um órgão do Ministério da Justiça (MJ), logo passível de influência política.

Para entender a big picture, eis uma denúncia feita pelo procurador do MPF para assuntos indígenas no pedaço, Ricardo Ardenghi. Em junho, ele pediu ao MJ apoio da Força Nacional de Segurança (FNS) para proteger a comunidade Kurusu Amba, sob ataque de fazendeiros e seus jagunços.

Era uma urgência urgentíssima.

A FNS não foi. Assim de simples.

O procurador requisitou a Polícia Federal, mas o delegado responsável pela área também não quis ir.

As duas forças não foram por uma decisão política: PF e FNS são órgãos do MJ.

O procurador pediu proteção de agentes da Polícia Civil do MS – um baita risco – e foi ele mesmo se interpor entre fazendeiros armados e índios indefesos.

Foi tarde demais.

Ardenghi disse: “Quando cheguei lá [na zona do conflito] havia alguns pontos de incêndio, onde foi possível identificar utensílios de cozinha, cobertas, brinquedos e alimentos destruídos pelo fogo. Expulsos [pelos fazendeiros e seus jagunços], os indígenas se encontravam na estrada de acesso, a 2 km do local do conflito”.

Na refrega, uma criança índia sumiu. Assim, desapareceu no ar. Agora, imagine o auê se uma criança sumisse num domingo no Parque do Ibirapuera…

E mais: índio já vive num miserê total, mas os fazendeiros não tiveram dó. Queimaram roupas, comida e até os brinquedos da tribo escorraçada.

O procurador concluiu que “o Ministério da Justiça agiu com grave omissão, desrespeitando os direitos constitucionais dos indígenas”.

Dia 2

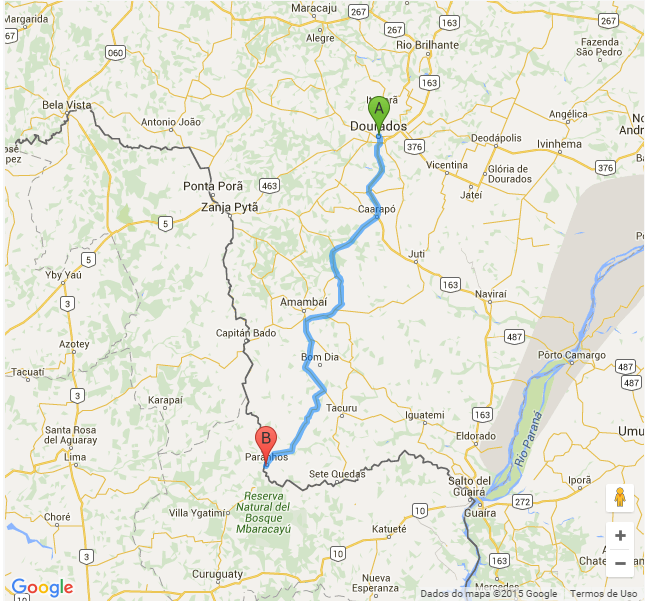

Pá pum e ao anoitecer de um sábado chegamos a Paranhos, na fronteira com o Paraguai. Nosso ponto de partida seria entrevistar a última vítima de jagunços, o cacique Elpídio.

Paramos na birosca Petisco Lanches, na avenida principal. Puxamos papo com o dono do lugar, descendente de colonos alemães, com a perguntinha básica de como era viver em Paranhos, cidade com três avenidas. Candidamente, ele nos disse que era ótimo e que o único problema eram… os índios guaranis das redondezas.

Por quê? “Porque eles bebem, brigam entre si, atrapalham a vida dos brancos, roubam gado, matam galinhas. As fazendas hoje não valem mais nada porque ninguém quer comprar terras invadidas por índios.”

O dono da birosca despejou a história toda enquanto servia suco de abacaxi e x-salada. Na certa, suspeitou da nossa profissão. Ele nos apontou então a casa do ex-prefeito Dirceu Bettoni, do outro lado da rua, que seria o homem que nos contaria todas as malvadezas dos índios – certeza que ele já sabia que éramos jornalistas.

Descobrimos depois que o dono da birosca citou os índios como único problema quando, no dia anterior, a poucos metros da Petiscos, um grupo de homens matou seis pessoas na porta da padaria: “Ah, isto foi coisa do PCC, vieram de São Paulo para acertar uma conta com os traficantes locais”, disse o birosqueiro. Hã-hã, cidadezinha sem problemas exceto índios…

Dia 3

Na manhã seguinte, fomos visitar o cacique Elpídio na fazenda Potrero Guasu, nome dado àquele chão pelos guaranis e que por décadas fora sendo chamado pelos brancos de fazenda Ouro Verde – índio costuma dizer que “entra” no que era seu, enquanto os brancos dizem que o índio é “invasor”.

O lugar já foi mapeado pela Funai e é considerado terra indígena, daquela que os índios têm direito a habitar em caráter permanente conforme a Constituição de 1988.

Entre o que a lei diz e a realidade existem 60 mil guaranis esperando terras no MS. Potrero é apenas um entre dezenas de pontos de conflito.

Um índio de uma maloca na beira da estrada nos levou até o acampamento de Elpídio. É um conjunto de barracos de madeira, palha e lona preta, montado em 1998!

A família de Elpídio está há 17 anos confinada no acampamento, cercada à distância por jagunços. Os pistoleiros monitoram cada passo dos índios para evitar que ocupem novas pastagens e façam churrasco com alguns bois.

Entenda-se: o acampamento é o QG da ocupação. Outras dezenas de barracos estão espalhadas pelos campos da fazenda.

Para garantirem-se contra o ataque dos brancos, que de tempos em tempos, sem aviso, despacham jagunços para ameaçá-los, os índios se comunicam com um apito de bambu que produz um som parecido com o pio de codornas.

Em minutos, todas as famílias são avisadas de qualquer movimentação dos brancos nas terras. Os índios então acionam os celulares e tentam chamar a PF e/ou a FNS para defendê-los – não adianta chamar a Polícia Civil ou a Militar do MS porque muitos dos pistoleiros fazem parte dessas forças, como bico fora do expediente.

O QG dos índios é apenas um teto de palha suspenso por estacas, mas funciona como salão nobre da tribo. E lá estava o cacique Elpídio. Desdentado, só de bermudas, chinelo de dedos, no meio do lixo, cercado por um bando de crianças, na companhia de cães sarnentos e de um periquito que teimava em caminhar entre a criançada, só voando quando era incomodado demais – não ia longe, ficava pelo telhado.

Elpídio, 47 anos, nos apresentou a mulher, Anuncia Morales, 44, e seus 11 filhos: Juda, Kaialina, Franciele, Késia (apelidada Nataly), Josilene, Hendia, Gmel, Salomão, Sanmir, Joni e Dênis.

Elpídio roda uma cuia de mate gelado, o tereré paraguaio. Todos bebem. Ele sorri bastante, antecipando o momento em que vai contar o que todos querem ouvir: como foi o ataque de pistoleiros ocorrido em 19 de setembro.

Eu tirei do carro uma melancia enorme, botei na mesa tosca e anunciei: “É para as crianças”. Hendia cortou pedaços pequenos, com uma faca que me lembrou uma que minha mãe usava para servir pudim. A criançada atacou.

O cacique sorria muito para falar do assunto sério. Contou o que fizeram com ele e sua turma: “Nós mandamos uns guerreiros ocupar o campo lá de cima” – e aponta para longe. Eu fiz a pergunta obrigatória, qual o motivo de ocupar o tal campo: “Somos 60 famílias esperando a terra há anos, não dava mais para aguentar”.

Ao amanhecer do dia 19, Elpídio disse que foi acordado com barulho de tiros no campo lá de cima e correu para defender o grupo de famílias que lidera: “Quando cheguei, vi um bando de pistoleiros da fazenda Ouro Verde dando tiros e derrubando nossas malocas” – que tinham sido erguidas no dia anterior.

Elpídio então sacou o celular e pediu socorro para a Funai, para a PF, para o Cimi, tudo enquanto procurava sinal da operadora e se desviava dos tiros. Ele deu azar: “Desta vez me acertaram na barriga”, conta, exibindo as cicatrizes de entrada e saída da bala.

Um destacamento da FNS que estava estacionado na sede da fazenda ouviu o tiroteio, chegou ao local do conflito e resgatou Elpídio: “Me levaram para o hospital”. De lá, ele chamou o MPF e relatou o ataque.

O procurador Ricardo Ardenghi ordenou que Elpídio fosse levado a Dourados, para um hospital maior, sob escolta federal: “Ele sabia que, se eu fosse levado pela polícia local, seria morto no caminho”.

Aí, o cacique disse que o seu “serviço de inteligência” – a criançada – conseguiu descobrir a identidade dos jagunços do ataque: “Quem chefiou os pistoleiros foi o capataz da fazenda Ouro Verde”.

Ele chama uma menina de uns 10 anos, com um celular na mão, e pede que ela mostre quem são os pistoleiros.

A menina mostra um vídeo feito pelos atacantes e explica: “Eles saíram correndo quando a FNS chegou e deixaram cair o celular, que nosso pessoal recolheu”.

No vídeo, homens muito abusados se dizem “cangaceiros”, exibem arcos e flechas tomados dos índios, mostram suas armas e dizem que vão “ponhar” os troféus na internet.

Dênis, o filho do cacique, aponta um homem alto, de óculos, como tendo estado na liderança do ataque – ninguém sabia o nome dele, apenas que era o capataz da Ouro Verde.

Pedi as imagens. A menina fez a transferência por bluetooth do Samsung dela para meu Moto X2 – finalmente aprendi, ali, na aldeia Potrero Guasu, a usar essa modernidade.

Depois da criançada, pai, mãe, avós e agregados foram à melancia.

Elpídio então chama os cartuchos, personagens da hora: “Tragam aqui”, brada para alguém, e toda aldeia se movimenta. Logo aparecem cartuchos vazios, usados no ataque, recolhidos pelos “peritos” indígenas… Eles jogam tudo no meio do salão nobre.

O MPF levou alguns como evidências do ataque – o resto ficou para as crianças. O inquérito ainda está nas preliminares.

Ao redor do cacique contando o drama, tudo o mais era festa. O pessoal comendo melancia, brincadeiras da criançada. O zunzum era o sumiço da pequena Nataly, de no máximo 2 anos – ela parecia ter sumido da vista de todo mundo ao entrar num matagal no fundo da aldeia. A mãe grita “can xá mai, xá mai”, ou coisa parecida – e a menininha reaparece.

As crianças agora cercam o repórter e a fotógrafa. Limpam mãos de melancia nas nossas roupas. Mexem nas mochilas. Querem entrar no carro.

O cacique quer nos levar ao local do ataque. E vamos todos, no Ford K alugado, eu, o cacique, o guia, a mulher dele, Nataly e um garoto, mais a Cris.

Chegamos a um vale. O carro não pode prosseguir. E se descortinam na nossa frente umas quebradas verdes belíssimas, com muitas pastagens e bastante gado – é a Ouro Verde, em todo o seu esplendor de latifúndio.

Penso: não admira que os índios queiram morrer por esta terra e os brancos matar por ela.

Lá, chegamos ao sub QG da ocupação de setembro, agora em paz. Um velho e outro bando de mulheres e crianças cuidam de tudo – isto é, de mais meia dúzia de barracas de lona preta.

O velho é um rezador. Elpídio pede que o homem faça uma cerimônia para nossas câmeras – e lá vamos, mato adentro, morro acima, através de riachos.

No caminho, o rezador pega seu cocar e os paramentos de xamã. Ele nos leva a um tronco de árvore com água dentro, seu altar.

O rezador pede a proteção dos espíritos. Pede paz. Pede que ninguém morra na retomada das terras. Fecha com um terceiro canto prevendo um futuro feliz para sua raça. Os mais jovens ficam imitando seus passos.

Um dos jovens se aproxima do repórter – a regra é que só quem fala com estranhos são os mais velhos. Esse jovem dá um recado que revela a existência de um racha: “Nós queremos mais terra já, nada de esperar por soluções no Judiciário”.

O cacique se dirige a ele em guarani, o rapaz murcha as orelhas e some. Elpídio explica que as novas gerações estão querendo resolver tudo pela força e que ele é mais matreiro: “Tenho título eleitoral e votei na Dilma”, diz, embora se mostre “arrependido, porque até agora ela não fez nada por nós”.

Terminadas as rezas, aparece o pai de Elpídio, Nivaldo. Ele tem na memória o que aconteceu décadas atrás, quando os índios deixaram a terra que agora retomaram: “Os brancos nos prometeram que, se a gente se mudasse, nos dariam muitas coisas, mas na verdade queriam era tomar o que era nosso”.

A criançada se dispersa, alguns param no caminho para um banho de igarapé. Está na hora da despedida.

No caminho de volta, dei uma topada numa raiz que me arrancou um pedaço de um dedo. Há males que vêm para o bem. Fui parar no hospital de Paranhos, o mesmo onde o cacique recebeu os primeiros socorros no dia em que levou seu tiro.

Lá, exibi para a enfermeira Marilu o vídeo dos pistoleiros que os índios tinham me dado. A moça apontou o grandão de óculos e não vacilou: “É o Júnior Augusto, capataz da Ouro Verde, namorado da Elizabeth” – dona do armarinho na frente do hospital.

Bingo! Primeiro suposto pistoleiro identificado, graças à topada do meu dedo.

Agora, faltava falar com Júnior Augusto e confrontá-lo com as imagens. Algo assim como naquela história dos ratos que queriam colocar o sininho no pescoço do gato. Se ele era jagunço, bom seria perguntar na saída, dando tempo de sumir da cidade.

Dia 4

O ex-prefeito de Paranhos Dirceu Bettoni me procurou no hotel. Não queria ser fotografado, mas queria me mostrar os proeminentes cidadãos brancos de sua cidade molestados pelos índios guaranis.

Lembrei o nome dele. Eu o conheci em 2011, na condição de prefeito – ele participou do episódio da morte dos professores guaranis Genivaldo e Rolindo Verá. Na ocasião, quando os índios retomaram a fazenda São Luiz, Bettoni cedeu uma caminhonete da prefeitura para os jagunços despejarem os guaranis, resultando nas duas mortes – portanto, eu falava com um contratador de pistoleiros.

Bettoni aparenta ser um homem gentil e educado. Disse que a culpa de todos os males do conflito entre fazendeiros e índios é do governo federal porque nos idos de 1970 o Incra deu títulos da terra para os fazendeiros, que os receberam em boa-fé, porque ali não existiriam índios – e largou a frase mais usada pelos brancos brasileiros: “Estes índios que estão aqui foram trazidos do Paraguai por padres e por ONGs interessados em nossas terras”.

O político nos leva à primeira vítima branca da retomada de terras por índios: dona Virgilina Pereira Lopes, 92 anos. Ela e o marido, Safranor, viviam numa fazenda do tamanho de 320 campos de futebol, onde, em 1998, enfrentaram o primeiro movimento do levante índio (depois de anos de organização subterrânea, foi naquele ano que os índios ocuparam dezenas de fazendas em vários locais da região ao mesmo tempo, dando início à “era dos conflitos”).

A senhora está muito bem para a idade. Vive sozinha num casarão doado pela prefeitura, porque teria perdido suas terras para os índios – note-se mais uma diferença: quando índio é despejado, vai para a beira da estrada; branco ganha casa.

Dona Virgilina é a porta-bandeira da causa dos latifundiários expropriados, testemunha da “brutalidade” dos índios: “Eram 6h da manhã. Bateram na porta, meu marido foi abrir e levou uma bordoada na cabeça. Nos botaram para correr da nossa propriedade”, ela vai colorindo a história com gestos trêmulos e voz chorosa.

O prefeito pergunta pelos prejuízos causados pelos guaranis que ocuparam as terras dela e estão lá até hoje: “Perdi tudo, até meus frangos de raça”. Hoje ela odeia os guaranis: “Com estes bichos eu não me meto mais”.

Bettoni quer que o repórter conheça outro fazendeiro vítima de guaranis, Rui Escobar. Da vizinha cidade de Amambai. Liga e marca um encontro. Escobar quer o papo numa padaria em Dourados, a quatro horas de viagem dali – por alguma razão, age como clandestino; só avisará o local por telefone.

Tarde toda do dia 4 perdida viajando para Dourados.

Lá, nossa equipe aumenta com a chegada da jornalista francesa Hélène Seingier. Ela quer viajar conosco pelos grotões para conhecer os guaranis.

Dia 5

Manhã cedinho saímos, levando algumas melancias no carro, para visitar a família do índio Simeão, morto em 29 de agosto na fazenda Marangatu, cidade de Antônio João.

Passamos por barreiras do Exército, da FNS e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), órgão do governo do estado equipado e mantido pelo federal), todos na área supostamente para evitar conflitos.

Exército e FNS chegaram em julho, depois que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal forçou a barra.

O DOF é local. Na prática, seu pessoal atua protegendo as fazendas. Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Justiça, “o órgão assume muitas tarefas [na questão indígena] que seriam das autoridades federais porque o Estado é muito grande e elas nem sempre podem atendê-lo”.

A assessoria informa que o DOF é integrado por policiais civis e militares, tornando-se “amado pelos cidadãos de bem e odiado pelos bandidos” – neste caso, por todos os relatos, os índios temem o DOF, assim como o pessoal da Rocinha teme o Bope.

A Marangatu é um conjunto de cinco grandes latifúndios, do tamanho de 10 mil campos de futebol. Os índios estão lá desde o governo Lula, em área já reconhecida como deles pela Funai. Os brancos resistem a entregar tudo, amparados em liminares na Justiça e jagunços nas porteiras.

Os índios já foram despejados pelo STF, reintegrados, despachados para a beira das estradas, reintegrados, retomados, reocupados, redespejados e, claro, alguns assassinados. Mas continuam firmes.

O conflito da hora foi a tomada de mais duas sedes de fazendas, em 22 de agosto. Igualzinho ao que aconteceu em Potrero: os índios de Marangatu cansaram de esperar pela Justiça e invadiram as casas dos fazendeiros. A proximidade das datas das invasões sugere que os índios, embora isolados, agiram de forma coordenada.

Dessa vez os índios foram atrás da mãe de todas as fazendas – aquela do casal Roseli Ruiz e Pio Queiroz, ela presidente do sindicato dos fazendeiros de Antônio João.

O casal lidera as ações de expulsão dos guaranis do pedaço – e do planeta –; então atacá-la foi um golpe audacioso.

No caminho entre as barreiras policiais e a sede da fazenda Roseli/Pio está o QG dos índios, um casarão que já foi galpão dos peões. Sua joia mais preciosa é um motor d’água elétrico que os índios cuidam como se fosse sagrado. De tempos em tempos um deles o aciona e todos ficam maravilhados de ver água jorrando das torneiras e mangueiras. Há um guerreiro encarregado só de vigiar o motor.

O líder local é Loretito, um sujeito que parece ter sido desenhado por Antoine de Saint-Exupéry para seu livro clássico O pequeno príncipe.

O homem veste um blazer azul muito curto, com um recorte originalíssimo, que ele usa com jeans, tênis, boné de beisebol e óculos amarrados num cordão.

Ele nos recebe com desconfiança, até que mencionamos o nome do antropólogo Rubem Thomaz de Almeida, amigo da turma. Eles se tornam sorridentes. Índio é assim, sem meio-termo: ou cara fechada, ou sorrisos o tempo todo. Eles nos abraçam e começam a contar seu drama, direto ao ponto: “Foram os pistoleiros da Roseli que nos atacaram”, diz Loretito. Ele desfia um rosário de queixas contra a fazendeira.

Loretito nos leva ao local do conflito do dia 29 de agosto.

E lá, na beira de um rio, numa cova rasa, está enterrado o corpo de Simeão Vilhalva, 24 anos, “meu irmão”, apresenta Loretito. Ele e mais alguns parentes montam guarda por alguns minutos, em silêncio, enquanto um vira-lata permanece deitado na sepultura.

Uma nota importante:

A morte de Simeão fez desabar na região uma força-tarefa do governo federal, com o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso à frente.

Uma comissão de 23 pessoas se reuniu com o governador Azambuja. O objetivo era obter dos índios a promessa de não invadir mais terras e dos fazendeiros o compromisso de não recorrer à Justiça pelas áreas já homologadas pela Funai.

Todas as pessoas presentes eram brancas e talvez por isto o papo gorou.

Enquanto estávamos na beira do túmulo de Simeão, se podiam ver, do outro lado do rio, tropas da FNS e do DOF estacionadas na fazenda disputada.

Deixei Loretito falando sozinho e fui lá ouvir a versão dos fazendeiros. Primeiro problema, um oficial da FNS, acordado da soneca pela tropa, ficou furioso… com a fotógrafa Cris. Encheu ela de desaforos, culpando-a por tudo que acontece de errado naquele pedaço do mundo. Queria que ela apagasse as fotos. Ele nos expulsou da fazenda em nome do governo federal e da paz da galáxia. Lição: melhor nunca acordar um oficial dorminhoco.

Demos uma enorme volta e fomos à casa de Roseli e Pio, por outro caminho, sem FNS. Encontramos na sede da fazenda uma escolta armada paga pelo dinheiro público: havia um carro do DOF na porta. E vários policiais espalhados pela propriedade.

Liguei para a assessoria de comunicação do DOF para entender o quadro. A explicação para a presença deles foi: “Nosso pessoal não pode dormir em barracas, então busca pontos de apoio nas fazendas”. E isso ajuda na remuneração, já que eles ganham diárias. Ah, tá explicado.

Na fazenda, a turma uniformizada e armada do DOF rolava pelo sofás da casa-grande, vendo TV, puxando ronco. Gente tão íntima do lar que abria a geladeira. Óbvio que os DOFs estavam lá para impedir a revanche dos índios naquele jogo de gato e rato: invasão em 22 de agosto, despejo forçado em 29, situação tensa desde então – nada como um destacamento policial à disposição.

Aparece o fazendeiro Pio Queiroz, 57 anos, também, como Bettoni, um sujeito de aparência afável e educado. Estava ressabiado com jornalistas. Não queria dar entrevista. Apresenta os policiais como visitantes “que precisam de um ponto de apoio em sua jornada diária”, hospedagem e alimentação por cortesia da casa.

Ele ligou para a mulher, a furiosa Roseli – índios e brancos tremem ao ouvir o nome dela. A resposta foi: “Estou chegando, segura eles”, eles sendo nós.

Juntos, Pio e Roseli proibiram fotos e anotações. Menos mau que nos serviram café e nos deixaram ir ao banheiro.

A casa da fazenda é toda de madeira de lei e tijolos coloniais, digna de uma reportagem da Casa Cláudia. Há um armário na sala, feito de um tronco, que parece uma enorme canoa, na vertical, com portas feitas da própria casca da árvore. O dono calcula que vale uns R$ 20 mil.

O casal, eu já sabia, pertence ao núcleo duro dos fazendeiros. Roseli bravateia que só vai sair das terras morta, ou, e aí vem a sutileza, se for indenizada pelo governo federal.

Vamos aos preços? Qualquer um ficaria rico comprando a terra pelo que ela vale e revendendo pelo preço que os fazendeiros pedem.

Roseli chega com uma câmara de vídeo ligada e vai enquadrando todo mundo. Ela se apresenta como três vezes doutora, “sou advogada, antropóloga e arqueóloga”. Disse que tem tantos títulos porque “me formei nos três para poder bater de frente com a turma que defende os índios” – Roseli parece ter consagrado sua vida a expulsar os guaranis da região.

Pio sabe que queremos saber como foi o despejo dos índios dia 29: “A gente soube que os índios estavam aqui e cerca de 100 vizinhos se reuniram espontaneamente para nos ajudar” – é a turba que se vê pilotando dezenas de caminhonetões off-road Hilux, Amarok e Mitsubishi, no vídeo gravado pelas índias.

“Um índio estava aqui onde eu estou quando alguém já veio dando porrada, quebrou o nariz dele e o botou para correr”, conta Pio, entusiasmado. Perguntei quem foi que deu a paulada: “Não sei, não vi, só vi o índio correndo, todo ensanguentado”.

No vídeo gravado pelas índias, não aparece o momento exato do conflito na casa porque os brancos usaram uma tática diversionista. Eles queimaram uma moto dos índios que estava do lado de fora, fazendo com que todos ficassem impressionados com as chamas. Foi quando uma parte daquele grupo de vizinhos atacou pelos fundos e espancou os índios que estavam dentro – com a paulada no nariz que Pio contou.

Pio insiste que os vizinhos se juntaram espontaneamente na cidade e vieram para a fazenda em caravana por solidariedade. “Espontâneos” e “solidários” significa que nem ele nem a mulher querem assumir responsabilidade.

“Eu fiz e faria de novo qualquer violência, porque meu pai comprou estas terras em 1948, eu trabalhei nelas toda vida. Não é justo que uns índios vagabundos venham aqui tomá-las”, disse o fazendeiro. Roseli continuava ao lado do marido, de câmera na mão, destilando ódio.

Eu, Cris e Hélène sentimos que não havia clima para perguntar nada.

A furiosa dona Roseli se descreveu como uma benfeitora da causa indígena. Ela disse que antes dos conflitos, lá pelos anos 1980, vestiu sua filha Luana (hoje advogada e militante da causa latifundiária) de coelhinho e de Papai Noel para presentear adivinhe quem? Eles mesmos, os guaranis.

“Eles nunca tinham comido chocolate até o dia em eu dei pra eles”, conta, registrando o quanto os índios lhe foram ingratos. Pio reforça: “No tempo do meu pai, havia um índio aqui e outro acolá; quando passavam na fazenda, a gente dava comida pra eles”.

Pio também se acha um benfeitor: “Um índio velho teve catarata e eu dei carona para ele ir ao médico na cidade”, lembra.

Arriscamos perguntar se eles, fazendeiros, andavam armados. Roseli: “Comprei uma espingarda calibre 12 e uma pistola. Eu e meu marido estamos aprendendo a nos defender, porque daqui só vamos sair mortos. Os índios não vão nos expulsar” – a mulher dava suas repostas aos gritos, ensandecida.

Roseli disse: “Nossa organização tem que ser feita aqui mesmo, por nós, fazendeiros, porque a CNA [Confederação Nacional da Agricultura] da Kátia Abreu [hoje ministra] não nos representa. Ela é muito próxima da Dilma”.

O que mais impressiona na mulher é seu ódio manifestado sem pudor: “Eu aprendi que aqui tudo na propriedade é meu domicílio. Quem entrar aqui sem autorização eu posso matar. Se eles invadirem de novo, vamos matar ou morrer”.

E o casal falou da morte do índio Simeão no dia descrito pelo deputado como o da batalha campal: “Ele foi morto a mil metros da minha casa, com um tiro de calibre 22, arma usada em pequenas distâncias, logo foi coisa dos índios mesmo, para criar um mártir”, afirma Roseli.

Perguntei para Roseli se o grupo de vizinhos que ajudou na retomada da fazenda estava armado e se foi algum deles que atirou em Simeão:“Não vi nada”.

O marido explica: “Temos 1300 hectares [quase 1.300 campos de futebol]. É um grande patrimônio, mas sem dinheiro. Não tenho passaporte, nunca viajei. Vai ver minha conta bancária, estou no vermelho. Preciso defender isto com unhas e dentes”.

Pio dá um discurso mais político: “Os padres que ajudam os índios são comunistas. As ONGs representam organizações internacionais que querem se beneficiar do subsolo. Os índios são os primeiros que eles vão querer acabar”, diz, como se estivesse mesmo preocupado com o destino guarani.

Roseli acha que encontrou uma tribuna e despeja: “Nossa fazenda é pequena comparada com as do Lula e do Lulinha. Eles têm fazendas por aqui. Os maiores fazendeiros são eles. E a Friboi não é ligada a eles, eles são a Friboi”.

Pio sai da casinha e avisa: “Inglaterra, Dinamarca e Holanda estão interessados nesse conflito para se beneficiar”.

Peço para ele a solução para o impasse com os guaranis: “Quero que fiquem com a terra, mas quero indenização total” – este é um tema difícil de resolver porque, quando uma terra é declarada indígena, a União não pode pagar pelo que já tem dono.

Estamos da saída. Pio e Roseli nunca admitiram que contrataram jagunços para defender sua terra em outras épocas. No caso do último incidente, parece verdade, porque desde então eles dispõem de policiamento privado pelo DOF e daquela turba de vizinhos prestativos.

A versão do deputado ruralista

Há um atestado diferente para os mesmos fatos nos anais da Câmara Federal, feito pelo deputado Luis Henrique Mandetta (DEM-MS), que estava na fazenda na hora da desocupação violenta.

Ele contou ao plenário da casa que, ao contrário do que disse o casal de fazendeiros, ele e dezenas de fazendeiros foram convocados por Roseli para expulsar os índios, durante uma reunião do sindicato rural, naquele sábado: “O pessoal todo se reuniu e depois foi para a fazenda, eu também fui”, ressalvando: “No meu caso, fui com intenção de ser mediador”.

Mandetta disse aos colegas deputados que os índios ocupantes eram cerca de 25, sendo 15 deles mulheres com crianças de colo, ressaltando que do lado dos fazendeiros havia também mulheres e crianças – estas não aparecem nos vídeos.

O deputado disse que, quando os fazendeiros chegaram à fazenda de Roseli, houve “uma batalha campal”, vencida pelos brancos, que expulsaram os índios da fazenda, quando então o relato de Mandetta passa a ser idêntico ao do fazendeiro Pio.

Outro detalhe chama atenção no pronunciamento do deputado Mandetta na Câmara. É quando ele fala da morte do índio Simeão: “Os índios começaram a se movimentar. Depois de 15 minutos vieram pelo fundo, trazendo um corpo. Se houvesse alguém ferido, eu faria o primeiro atendimento. Não me foi permitido ir. Eu fiquei a 25 ou 30 metros. Tive a impressão de que não havia flacidez, mas não examinei. Não posso afirmar nada sobre o tempo de morte, mas tive a impressão de que havia rigidez”.

Com este depoimento, o único de um médico, Mandetta quis dizer que o índio já estaria morto bem antes de ser trazido à cena da “batalha campal” – o que inocentaria os brancos recém-chegados ao cenário.

Na despedida, puxo Pio para um lado e pergunto: “Por que você é acusado de assassinar índios?”.

Ele reage com frieza: “No dia da invasão, cheguei com um grupo de 70 camionetas. Devia ter uns 70-80 índios [bem mais dos que os 25 vistos pelo deputado], inclusive mulheres e crianças. Meus vizinhos eram voluntários. Eles se organizaram para ajudar. Eu pedi para não matarem ninguém. Os índios começaram a correr. Eu protegi uma mulher com uma criança, bem ali na minha porta, dei um abraço nos dois para protegê-los da correria. Falei para não matarem ninguém”.

Pio mostra uma porta coberta com um colchão: “Os índios quebraram esta porta”, denuncia, como se eles tivessem feito uma ação equivalente à queda da Bastilha. “Não podemos aceitar isto.”

Pergunto de novo por que ele é acusado de assassinato. E aí ele se defende usando o argumento preparado pelo deputado Mandetta: “De repente, escutamos um tiro estranho do lado direito. Ficamos surpresos porque nesse lado não tinha ninguém dos nossos. Os índios correram, passaram o rio e voltaram todos embolados, fazendo como uma parede. Carregavam um corpo. Eu me dei conta que era um defunto mesmo, eu vi uma mão “rígida” assim [ele imita]. O deputado falou pra nós que aquele cara estava morto no mínimo havia oito ou 10 horas”.

Eu, a fotógrafa e a jornalista francesa percebemos que não havia mais espaço para conversar com o casal. Um jagunço estava sempre por perto, além da desagradável companhia dos policiais do DOF, rondando como cães de guarda.

Deixamos o ambiente sufocante da fazenda e voamos para reencontrar Loretito, seguidos à distância por um peão do casal.

Já em segurança na aldeia, perguntei para o pequeno cacique se ele não temia Roseli, o marido e a jagunçada deles: “Eles também têm medo de nós. O que nos diferencia é que temos direito às terras”.

Loretito pede um minuto de silêncio pelo irmão Simeão. Ele parece ter a compreensão da tragédia. Para ele, Simeão não é só mais um índio morto: “Era um lutador, sabia que a terra era nossa e foi na frente. Por isto acabou baleado na cabeça” – fala, mas não derruba nenhuma lágrima.

O cacique dá um discurso sobre a audácia, a prudência e a firmeza necessárias à luta. Relembra histórias contadas por velhos guaranis. Descreve a terra com gestos amplos: “Vamos lutar por ela até a vitória”. Aí ele se cala, deixando falar o silêncio do campo.

Era final de tarde.

Ficamos mais alguns minutos entre aqueles índios audaciosos contemplando o sol poente na fazenda Marangatu.

Dia 6

Acordamos cedo, já em Dourados, esperando a hora de entrevistar Rui Escobar.

Rui quem? Um homem que é engenheiro agrônomo, 55, rico, sarado, bem vestido à caipira universitário, de fala articulada (como o ex-prefeito Bettoni e como Pio), com um plus: réu aguardando julgamento pelo assassinato de… dois guaranis.

Segundo o MPF, Rui liderou o ataque usando pistoleiros na tentativa de desocupar sua fazenda São Luiz, em 2011, naquele incidente da morte dos professores guaranis.

Para azar de Rui, as vítimas eram celebridades no circuito internacional de defesa da causa indígena. A morte deles repercutiu em Londres, Paris, Nova York e até na Antuérpia, forçando o governo a despachar uma força-tarefa para saber quem fez aquela barbaridade – um índio foi encontrado baleado num igarapé e o corpo do outro nunca mais foi visto.

Rui nos recebe numa confeitaria muito chique de Dourados, num salão privativo, com ar condicionado. Não revela seu endereço nem aceita fotos.

O fazendeiro exibe títulos de terra do século retrasado para provar que seu pai, hoje com 84 anos, herdou tudo de seu avô e blá, blablá. Para tirar fotos dos documentos, acaba aceitando ser fotografado junto.

Ele lidera um movimento nas sombras chamado “força rural”. É uma ligação por canais secretos entre os fazendeiros do sul (onde está sua fazenda invadida, São Luiz) e os sindicalizados de Roseli (do norte, onde está a fazenda invadida dela).

Veja no mapa o que está em jogo: Dourados/Antônio João/Paranhos, um triângulo de terras férteis onde cada palmo é disputado por índios na batalha desigual contra fazendeiros e seu tripé de apoio composto por políticos, advogados e pistoleiros.

“Precisamos ganhar o coração e a mente da sociedade”, diz Rui. “Ser fazendeiro passou a ser uma ofensa. Ninguém mais quer ser associado com a atividade. Temos que mostrar que ajudamos este país, que botamos comida na mesa do povo, que nossa atividade é legal e que não somos matadores de índios.”

Ele deu a deixa e eu puxei o assunto: “Mas você é acusado de assassinato e irá a julgamento”.

Rui aperta os olhos, dá uma espalmada nas mãos, se recompõe: “Meu amigo, eu não matei ninguém”, num tom de voz e com um olhar de arrepiar.

Mensagem entregue, ele relaxa. Como prova de inocência, oferece sua conversão religiosa: “Em 21 de outubro de 2000, portanto 11 anos antes de ser acusado, eu recebi um chamado de Deus, enquanto assistia uma palestra do pastor Magno Malta. Desde então mudei minha vida. Não poderia fazer mal a outro ser humano”.

Ele retoma seu discurso dizendo que a fazenda São Luiz está há oito gerações em sua família. Em seguida, muda de gente para números e faz contas: “No ano passado, colhi 80 mil sacos de soja, o que rendeu 5,6 milhões. 70 mil sacas de milho, 1,4 milhões. E vendi mil cabeças de gado, quase 1 milhão. Portanto minha receita foi de 8 milhões. E quer saber? Não tenho mais nada, nem como sustentar minha família”.

Ele se queixa da vida cara. Reclama que precisa sustentar filhos em universidades e viagens ao exterior. Conta que teve que tirar o pai da fazenda e instalar o velho numa casa na cidade. E vai desfiando seu rosário – sem mencionar a maior de todas as derrotas: aqueles índios de que ele é acusado de ter matado o venceram, mesmo mortos.

Horas depois de sair da entrevista, eu fui até a Ypoi/São Luiz para reencontrar a tribo que conheci em 2011. Encontrei os caciques Emiliano e Jerônimo, muito chefes, no galpão que fora dos Escobar.

No portão de entrada da sede da fazenda onde oito gerações de brancos mandaram, os índios escreveram uma palavrinha com cal branco: “Ypoi”. O nome índio da fazenda.

É deles. Está reconhecida pela Funai. Uma liminar mantém os índios na fazenda. Os Escobar já não podem voltar lá e, talvez, nem matar mais ninguém – claro, a confusão ainda está na Justiça Federal, sem prazo.

Na padaria, Rui Evaldo Escobar reclama do governo e da Justiça, cerra os dentes e sussurra daquele jeito ameaçador: “Sou contra matar. Nunca fiz, nunca faria. Jamais! Só Deus é soberano”.

É esta a acusação do MPF contra ele: na tarde do dia do assassinato dos guaranis, ele teria saído de megafone pelas ruas de Paranhos na camionete da prefeitura de Bettoni convidando jagunços a subir na carroceria. Ele garantiu o pagamento de uma diária, churrasco e cachaça para quem o ajudasse a despejar os guaranis – naqueles cafundós, muita gente mataria apenas pela cachaça.

Por todos os relatos, ele chefiou pessoalmente o ataque. No inquérito policial, os peritos apresentaram cartuchos recolhidos no local do crime disparados por uma pistola Luger, a preferida da Gestapo, arma que mais tarde foi apreendida na propriedade dos Escobar.

Pergunto se ele entende do negócio de contratar jagunços através de empresas de segurança. “Isto sempre existiu, custa 200, 250 por dia. É um peão como outro qualquer, fácil de arrumar por aí”, ressalvando: “Eu sou contra”.

No meio da tarde, eu e as meninas Cris e Hélène saímos da padaria chique e voltamos para a miserável Paranhos, para localizar os jagunços da fazenda Ouro Verde/Potrero Guasu. Queremos entrevistar o Júnior Augusto do vídeo recolhido pelos índios.

Dia 7

Começamos pela namorada, Elisabeth. Ela diz que Júnior Augusto está na fazenda e faz um mapa.

Saímos do Brasil para usar uma estrada do lado do Paraguai e chegamos na Ouro Verde. No portão, dois guardas armados da empresa terceirizada MG.

Não nos deixam entrar na fazenda nem para falar com o capataz. A ordem deles: “É imobilizar, do jeito que for preciso, quem tentar fazê-lo sem autorização”.

Se vale para jornalistas, com certeza vale mais ainda para índios.

A Ouro Verde que eles defendem tem 12 mil campos de futebol e milhares de cabeças de gado nelore. Seu dono mora bem longe daqueles cafundós, na avenida Paulista, em São Paulo, capital. Há dezenas de guardas no perímetro dele. Cada um custa R$ 300 por dia – aí eu lembro que Rui disse que em propriedades super-rentáveis vale a pena pagar por jagunçada, quer dizer, segurança privada.

A mais célebre das empresas de segurança foi a Gaspem, com sede em Dourados, cujos guardinhas tiveram a audácia de fazer desaparecer o cacique Nísio em 2011.

A PF investigou o caso com a dificuldade que têm seus delegados quando é coisa que acontece tão longe de seus gabinetes – se usassem a décima parte dos recursos que dedicam à Lava Jato já teriam prendido centenas de pistoleiros e patrões.

Descobriram-se os assassinos do cacique Nísio porque a namorada de um dos jagunços sabia de tudo. Quando brigou com ele, foi à polícia e fez uma delação sem prêmio, só para se vingar do ex. Caiu a casa e a Gaspem foi fechada pelo MPF.

Um dos condenados pela Justiça em primeiro grau foi o dono da Gaspem, Aureliano Arce, policial militar aposentado do MS, confirmando o que já se sabia: muitos da tropa fazem bico de jagunços, ainda mais quando um colega é o empresário.

A francesa foi falar com ele em Dourados. Ele é réu de assassinato, mas responde ao processo em liberdade. E continua no ramo, desafiando a condenação: “A Gaspem está suspensa, mas eu tenho outra empresa, a Miragem. Eu acho os contratos, tenho meus clientes”.

Em seu depoimento, numa casa nos fundos da sede da antiga Gaspem, Arce lembra o auge da empresa: “Comecei com segurança de prédios e outros lugares. Mas em 2011 o negócio com fazendas estava bombando. Fazia quase metade da minha receita. Eu era o empresário da vez, cheguei a faturar R$ 3,5 milhões por ano. Os fazendeiros pagavam entre R$ 50 mil e R$ 60 mil para retirar índios nas primeiras 24 horas de uma invasão” (antes que eles conseguissem liminares na Justiça).

Arce conta que o trabalho é fácil porque os índios têm apenas facas, foices, flechas e espingardas artesanais. A polícia e as empresas privadas têm armas: “Nossa arma mais comum é o revólver calibre 38. E sempre podemos contar com os fazendeiros da região para ajudar”.

Ele disse que, quando algum juiz manda a polícia para as porteiras de invasões, muitas vezes quem faz o serviço são os pistoleiros: “Tudo mundo sabe que se invade vai morrer gente. Sempre tem um morrendo. É aí que nós entramos, porque os oficiais de carreira têm medo de sujar seus nomes com as mortes”.

No caso do desaparecimento do Nísio, dez funcionários da Gaspem (inclusive Arce) e oito fazendeiros foram presos, tudo por causa daquela namorada furiosa. Ele passou um ano e oito meses na cadeia; os fazendeiros, apenas dois meses. O caso está parado na Justiça.

Dia 8

Voltamos a Potrero Guasu para entrevistar uma personagem ignorada na primeira passagem. Anuncia Morales, a mulher de Elpídio. Ela estava sempre sorridente na aldeia, mas nunca falava.

A índia conta sua história, guerreira, capaz de criar 11 filhos, cercada por jagunços, vendo outros índios morrerem e o marido baleado. Alimentando a criançada com cesta básica, tratando os indiozinhos com ervas do mato.

Anuncia chora durante a entrevista. Não de mágoa, mas de fúria – e se revela, como todos ali sabem, a líder por trás do líder da aldeia. É o nome a ser temido pelos brancos, porque, se o cacique algum dia sonhar em desistir, ela assumirá o cacicado.

Depois, vamos atrás de Júnior Augusto, estacionando em Paranhos. No meio da tarde, bolamos deixar uma mensagem intrigante no bazar da namorada, mostrando as imagens do vídeo para desentocar o rapaz.

Funcionou.

Júnior liga. Explica que não pode sair da fazenda, mas queria saber onde foi que conseguimos as imagens dele e de amigos se exibindo com as armas dos índios.

Aviso que vou “ponhar” na internet, como ele sugeriu.

Mando as imagens, ele se vê entre jagunços.

Aí telefona e diz: “É uma montagem, alguém fez uma montagem”.

Eu digo que não há nenhuma chance de os índios terem conseguido montar imagens dele, e que aquelas imagens já foram entregues à PF e ao MPF.

Júnior Augusto fica furioso e desliga o telefone.

Momentos depois, ele liga e está mais calmo:

“Senhor, eu não matei ninguém”.

Eu respondi: “Júnior, eu não disse que você matou, só quero saber o que você estava fazendo naquelas imagens”.

Ele parecia surdo: “Pode perguntar para a Elisabeth, eu sou da igreja dela, sou um homem muito religioso”, patatipatatá.

Dia 9

A Hélène voa de Dourados para o Rio.

Cris assume o volante e voltamos para casa.

Viajei meio que dormindo no banco reclinado. Sonhei. Guaranis e cavalos povoaram meu sonho.

Nele, as imagens de guaranis me apareciam borradas, mas eu podia ver claramente cavalos correndo livres pelos cerros da aldeia Marangatu, até que um solavanco da estrada me despertou.

Fim.

Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando

Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando