Circulou na imprensa a notícia de que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), criou no dia 10 de fevereiro, uma comissão especial para acelerar um projeto que reconhece como família apenas os núcleos sociais formados pela união de um homem e de uma mulher. É o Estatuto da Família de autoria do Deputado Anderson Ferreira (PR-PE).

O projeto, em seu artigo 2º, afirma que “define-se entidade familiar como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio do casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes” (clique aqui para ler a íntegra).

Os demais dispositivos cuidam de políticas públicas e de diretrizes para a sua concretização.

Qual a razão da proposição ter tido repercussão na imprensa? A razão de ser são as declarações que acompanham o projeto em questão.

Frases como a do deputado Ronaldo Fonseca (Pros-DF) causam perplexidade aos estudiosos do Direito “faz necessário diferenciar família das relações de mero afeto, convívio e mútua assistência; sejam essas últimas relações entre pessoas de mesmo sexo ou de sexos diferentes, havendo ou não prática sexual entre essas pessoas”.

E conclui sua peroração: “É importante asseverar que apenas da família, união de um homem com uma mulher, há a presunção do exercício desse relevante papel social que a faz ser base da sociedade” (clique aqui para ler notícia sobre o assunto).

Há no discurso uma clara visão utilitarista: a família de pessoas do mesmo sexo não cumpre sua função última, “ser base da sociedade”. Haveria duas famílias: as úteis e as inúteis para a base da sociedade. É argumento que já legitimou atrocidades em passado não tão remoto.

Já disse, nesse espaço, Giselle Groeninga, que “as marginalizações de algumas famílias acompanham a tentativa em impor valores que, no mais das vezes, são estranhos à própria finalidade da família. E exemplos não faltam das tentativas em (in)justamente negar o direito a se ser em família, e em se ter uma família que não se submeta aos valores prevalentes”.

E não é só. Parece que o debate a ser travado no Congresso, ou o discurso a ser imposto pelos parlamentares, ignora que o tema já está amadurecido em termos jurídicos com as decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito do conceito de família no Brasil.

Em maio de 2011, na decisão da ADPF 132/RJ e da ADI 4.2771, o Supremo Tribunal Federal admitiu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, com todos os efeitos da união estável heterossexual. O princípio norteador das decisões é o respeito às diferenças e vedação à discriminação em razão de sua etnia, religião ou orientação sexual.

Antes mesmo de se prosseguir no debate, deve-se lembrar que, quando em outubro de 2011 o Superior Tribunal de Justiça admitiu o casamento (sim, o casamento por meio de habilitação perante o Registro Civil), as razões foram impactantes e precisas:

Não obstante a omissão legislativa sobre o tema, a maioria, mediante seus representantes eleitos, não poderia mesmo ‘democraticamente’ decretar a perda de direitos civis da minoria pela qual eventualmente nutre alguma aversão. Nesse cenário, em regra é o Poder Judiciário – e não o Legislativo – que exerce um papel contramajoritário e protetivo de especialíssima importância, exatamente por não ser compromissado com as maiorias votantes, mas apenas com a lei e com a Constituição, sempre em vista a proteção dos direitos humanos fundamentais, sejam eles das minorias, sejam das maiorias” (REsp 1183378/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 01/02/2012)

Assim, esperar que os representantes da maioria defendam os interesses de minorias é algo pouco comum, não usual, pois afinal precisam dessa maioria para manter sua hegemonia e poder.

Não custa lembrar que o Brasil tem pouca tradição histórica nos assuntos relacionados aos direitos humanos e às minorias.

Comecemos pela diferença em razão de sua etnia. Sabe-se que o Brasil foi um dos últimos países a colocar fim à escravidão e só o fez, em 1888, por intensa pressão dos ingleses (pressão essa que incluía afundar os navios negreiros). Aliás, o preço histórico da Princesa Isabel ter sido atuante na luta contra a escravidão (a Princesa assinou a lei Áurea enquanto seu pai, o Imperador D. Pedro II, viajava) foi a perda da coroa e o exílio da família real no ano seguinte. Um dos motes dos Liberais contra a Monarquia foi exatamente a assinatura da lei em questão.

Quanto à diferença de gênero e a proteção da mulher, temos, novamente, um “caso de descaso” pelas autoridades braisleiras. O Brasil foi “forçado” a reconhecer, por lei, a vulnerabilidade das mulheres e a necessidade de sua proteção com a edição da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). A tragédia vivida pela biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, violentamente agredida por seu marido, o que lhe causou paraplegia, foi mote para que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA) acatasse uma denúncia contra o Brasil que acabou condenado por negligência e omissão quanto à violência doméstica.

O teor do Relatório 54/01 que cuidou da denúncia prestada por Maria da Penha impressiona: “dado que essa violação contra Maria da Penha é parte de um padrão geral de negligência e falta de efetividade do Estado para processar e condenar os agressores, a Comissão considera que não só é violada a obrigação de processar e condenar, como também a de prevenir essas práticas degradantes”.

Curiosa foi a participação do Estado brasileiro nesse processo perante a Comissão Interamericana: “o Estado brasileiro não apresentou à Comissão resposta alguma com respeito à admissibilidade ou ao mérito da petição, apesar das solicitações formuladas pela Comissão ao Estado em 19 de outubro de 1998, em 4 de agosto de 1999 e em 7 de agosto de 2000”. Em suma, o Brasil se omitiu completamente quanto ao tema.

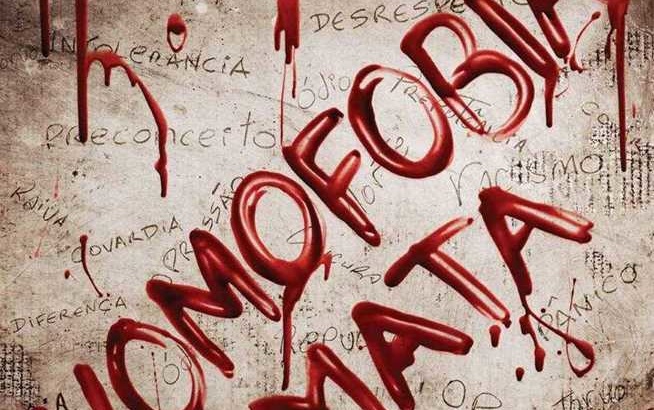

Por fim, em termos de discriminação em razão da orientação sexual, temos, no Brasil, exemplo único no mundo. É verdade que, grosso modo, podemos dividir os países em dois blocos: aqueles que respeitam e reconhecem a família homoafetiva (Américas, Europa e Oceania) e os que não a admitem ou criminalizam as práticas homossexuais (África e Ásia).

Entre os países que reconhecem as famílias homoafetivas e as protegem, a extensão dessa proteção varia, mas, de qualquer forma, a proteção nasce por força de lei. Portugal, por exemplo, que admite o casamento homoafetivo por força da alteração do Código Civil em 2010, não admite a adoção conjunta.

No Brasil, não houve mudanças no Código Civil para se admitir a família homoafetiva que foi construída com base nas decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e algumas leis esparsas.

Aliás, o casamento homoafetivo é regulamento pela Resolução 175 do CNJ, que, em 14 de maio de 2013, de maneira singela e objetiva, determinou a todos os registros civis que habilitassem os casais de mesmo sexo para o casamento civil. Dispõe a Resolução em questão que:

Artigo 1º: É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.

Não há um artigo no Código Civil que admita a família homoafetiva, mas também não há um artigo que a exclua da proteção legal. E, efetivamente, a Constituição não limita as formas de constituição de família como fazia o antigo Código Civil de 1916, logo, o artigo 226 apenas indica, exemplifica, as formas de família protegidas pelas Constituição. Abole-se o sistema de exclusividade do casamento, como forma de constituição de família, em favor da adoção de um modelo plural.

Assim sendo, em linhas conclusivas, o que acontecerá se o Estatuto da Família for aprovado?

A resposta é simples: nascerá uma lei inconstitucional e que não produzirá nenhum efeito jurídico.

É por isso que, paradoxalmente, penso que, talvez, seria melhor a aprovação deste odioso estatuto. E o raciocínio é feito de maneira utilitária. Com a aprovação, o Supremo Tribunal Federal declarará sua inconstitucionalidade com relação à categorização de família.

Então, o desiderato estará atingido. Será o fim do discurso eleitoreiro de alguns políticos, seja esse discurso decorrente de indisfarçável ignorância, seja esse discurso dolosamente engendrado para se angariar votos.

–

José Fernando Simão é advogado, diretor do conselho consultivo do IBDFAM e professor da Universidade de São Paulo e da Escola Paulista de Direito.

Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando

Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando