A sentença é clara. Nascer em uma aldeia aumenta em duas vezes a probabilidade de morrer antes de completar 1 ano. Se for xavante ou ianomâmi, pior ainda – as chances de sobreviver até os 5 anos são quase nove vezes menores. Entre principais motivos estão fome, diarreia, desnutrição, miséria e condições precárias de saúde e de saneamento

Por Maria Clara Vieira, em Revista Crescer

Mato Grosso. Terra Indígena Marechal Rondon. Aldeia Darcy Bethania, bem no coração do Brasil. É nesse pequeno ponto do mapa que vive a professora xavante Eliadina Pedzadarutu’o, 29 anos. Entre seus poucos pertences, ela tem dezenas de livros. É mãe de dois filhos e de uma grande saudade.

A miúda Giselli, 2 anos, prostrada por causa de uma gripe, é a caçula. O mais velho, um menino, teria hoje 5 anos de vida, mas só existe na memória dos pais. Aos nove meses de gestação, a mãe sentiu as dores do nascimento. Tentou parir na própria aldeia. Não conseguiu.

Sem médicos por perto, ela enfrentou quase duas horas de dor em uma viagem por estrada de terra, com carro emprestado, até a cidade mais próxima, Paranatinga (a 255 quilômetros de Cuiabá, em linha reta). Não deu tempo. Quando finalmente conseguiu ajuda médica, era tarde demais. A criança nasceu morta.

O bebê de Eliadina não entrou nas estatísticas de mortalidade infantil, porque, para isso, é preciso nascer vivo. Mas chegar ao mundo com vida, para essa população, não é garantia de muito.

Nascer indígena no Brasil significa ter duas vezes mais probabilidade de morrer antes do primeiro ano de vida do que as outras crianças, segundo dados recentes do Unicef.

E, se nascer xavante ou ianomâmi, está fadado a sina pior: nessas etnias, a mortalidade de crianças até os 5 anos é quase nove vezes maior do que a média da população brasileira.

Fome, miséria, diarreia, desnutrição, falta de saneamento básico e assistência precária de saúde são só algumas das explicações para esse triste retrato. Os números falam por si.

Os dados são dignos de comemoração, mas não refletem a realidade de todos os cantos do Brasil. De fato, as taxas caíram nas grandes cidades. Porém, nas comunidades mais isoladas, como as aldeias, ainda acontecem muitas mortes.

No ano passado, 785 crianças indígenas morreram em território nacional. De todas as etnias, os xavantes (MT) tiveram o maior número de lutos: 116 crianças de até 5 anos não sobreviveram. Depois, vem o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Maranhão (que reúne mais de dez povos), com 71 mortes.

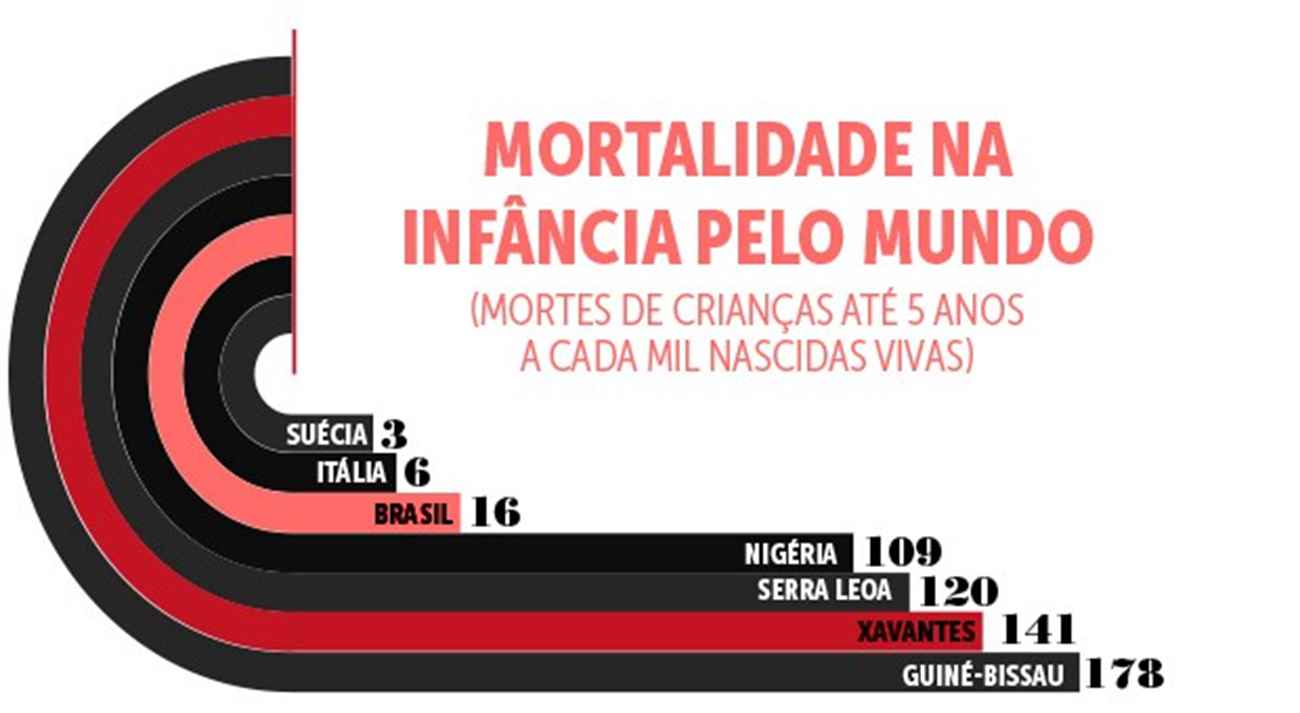

Em números absolutos, o problema não assusta tanto. Mas quando se aplicam as proporções, a realidade é chocante. A cada mil nascidos vivos nas comunidades xavante ou ianomâmi (que vivem no Amazonas e Roraima), por exemplo, 141 não chegam vivos aos 5 anos de idade. É pior que as taxas de países como Somália (137), Serra Leoa (120) e Nigéria (109).

“A população brasileira acha que os indígenas estão muito bem, obrigado. Mas não estão. Eles representam uma parcela pequena da sociedade, são fragmentados em mais de 300 etnias, que falam centenas de línguas diferentes. Por isso, não têm o poder necessário para fazer pressão social e política. São uma minoria invisível”, diz Cristina Albuquerque, chefe do Programa de Saúde do Unicef.

–

Destaque: No tradicional cesto dos xavantes, dorme a bebê de 45 dias. Os pais ainda não decidiram seu nome. CRESCER foi conhecer um lado do Brasil que mantém índices de mortalidade na infância de países africanos e traz nesta reportagem uma realidade inacessível aos olhos da maioria. Foto: Lalo de Almeida.

Enviada para Combate Racismo Ambiental por Isabel Carmi Trajber.

Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando

Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando