Pesquisadora aponta refinamento das músicas e festas de grupo indígena pressionado por séculos, e destaca: sua visão de mundo pode ser alternativa à vida voraz e brutal a que nós, os “ãyuhuK”, nos habituamos

Por Rosângela de Tugny, na revista Piseagrama, parceira editorial de “Outras Palavras”

Estamos acostumados a ler e ouvir a palavra “Progresso” próxima de expressões que indicam um movimento sem volta e inevitável, cuja chegada deve ser apenas uma questão de tempo: “a marcha do progresso”, “o trem do progresso”. Além disso, o “Progresso” é tratado como um alguém, que tem vida própria, movimento próprio e desejos potentes. Nessas construções, o “Progresso” é algo ou alguém que entra em algum lugar, que é necessariamente vazio. E note-se: quem lança mão da expressão “Progresso” é sempre alguém que chega onde outras pessoas e outros modos de vida já existiam. Progresso é sempre palavra dos expropriadores.

Quando viajo para as terras onde hoje vivem os povos indígenas Tikmu’un, mais conhecidos como Maxakali, com os quais venho trabalhando na tradução de seus cantos, passo sempre por algum posto, um restaurante, um hotel, um supermercado ou um povoado que carrega este nome: Progresso.

A noção de “progresso” é inexistente entre os Tikmu’un e talvez entre os povos ameríndios em geral. É claro, pois é sempre difícil encontrar em línguas tão diferentes noções que enquadrem e traduzam exatamente as nossas. Mas a razão da inexistência aqui é mais profunda e a pergunta serve para perambularmos – coisa que, aliás, o progresso não faz – nas cercanias do nosso “progresso”, em tudo que se aproxima dessa noção, e para contrastá-la com o que aprendi com eles.

Os Tikmu’un são vistos frequentemente nas cidades de Almenara (MG), Rubim (MG), Itanhém (BA), Medeiros Neto (BA), Vereda (BA), Itamaraju (BA) e em várias outras localidades da região fronteiriça entre Minas Gerais e Bahia. Os funcionários da Funai são chamados a repatriá-los às aldeias pelas autoridades locais, incomodadas com as desordens que eles trazem ou apiedadas pela sua condição aparentemente miserável. Algumas vezes os grupos de Tikmu’un que viajam a pé nessas regiões são acolhidos e alimentados pelas paróquias locais, mas quase sempre cozinham na beira dos rios, dormem na beira das estradas ou nos bancos das cidades. Alguns deles já me telefonaram de orelhões nessas ocasiões, tidas por eles como passeios prazerosos e momentos de alegria.

Quando retornam às suas aldeias, outras festas os esperam. Essas festas são vistas por nós como “rituais”, com muitas músicas, danças, brincadeiras, namoros, banquetes e a presença dos que eles consideram yãmiyxop, pessoas que trazem corpos brilhantes, olhos vedados e que causam muita comoção entre as crianças, os homens e as mulheres.

Os yãmiyxop, quando estão fora do seu campo de visão, são descritos pelos Tikmu’un como imagens de uma infinidade de peixes, pássaros, mamíferos, insetos, répteis, flores e também imagens como helicópteros, aviões, carros, espingardas. Todos eles se escutam na forma de cantos. Quando comecei a traduzir os cantos dos yãmiyxop com os Tikmu’un, logo precisei da ajuda de dicionários e de enciclopédias especializadas em cobras, sapos, pássaros, abelhas, peixes, tamanha era a exigência dos especialistas de canto sobre a precisão de nomes das múltiplas espécies contidas nos textos que deveríamos traduzir. Estranhei a erudição enciclopédica desses povos indígenas, que há quase um século não vivem mais entre matas e bichos.

Com uma população hoje estimada em 1600 indivíduos pela Funasa, os Tikmu’un ocupam uma das menores terras demarcadas para populações indígenas no Brasil, que, para piorar, foram totalmente devastadas. O progresso chegou até eles por diferentes frentes de expansão e destruição dos seus tradicionais ecossistemas, trazendo situações de desnutrição, de doenças mortais como sarampo e malária, além da catastrófica perda dos indivíduos: uma frente de entradas e bandeiras que buscava fontes de extração mineral e envolveu alguns desses grupos como mão de obra, mantendo-os em quartéis e aldeamentos; outra frente, mais decisiva para a devastação do Vale do Mucuri, que fundou povoamentos com base em pequenas propriedades e proporcionou o trânsito da região do Mucuri até o litoral, instalando os agricultores e pecuaristas; por fim, uma frente voltada para a extração mineral completou a penetração nessa região.

Os relatos das viagens dos mais conhecidos naturalistas europeus que estiveram na região, como Maximilian, príncipe de Wied-Neuwied (entre 1815 e 1817), Auguste de Saint-Hilaire (1817), Johann Jakob von Tschudi (1859), assim como dos padres capuchinhos e de Teófilo Otoni (responsável, em 1847, pela Companhia de Navegação e Comércio, que deveria ligar o centro-oeste de Minas Gerais ao litoral), mencionam, de diferentes formas, vários momentos do encontro dos povos Tikmu’un com essas frentes. Mas, sobretudo, o que mais chama a atenção nesses relatos é a perspectiva com a qual os naturalistas se aproximavam do universo da Mata Atlântica, onde os Tikmu’un circulavam.

A Mata Atlântica foi o cenário de projetos inteiros de civilização, que se contrastam radicalmente. Os naturalistas alemães e franceses que estiveram percorrendo as terras dos antepassados dos Tikmu’un demonstraram como, mesmo reconhecendo a imensa riqueza da Floresta Atlântica, padeciam de uma sensação de “caos inexplicável” e de grande monotonia. Johann Jacob von Tschudi, por exemplo, que, embora afirmasse haver ali um campo inesgotável para estudos, não se contentava em organizar esse “caos” pela taxonomia botânica de Lineu: “respondia a esta desordem com o desejo de destruição e substituição por uma outra paisagem”, assinalando aquilo que “amaldiçoadamente lhe sobra”, como escreveu a historiadora Regina Horta Duarte. Segundo ela, Auguste de Saint-Hilaire também se referia a essas regiões exprimindo o desejo de que, com as derrubadas das matas e o fim gradativo da floresta, o sol aquecesse “com seus raios uma terra sobre a qual não brilhava há séculos”, e exprimia que “nas luzes da civilização, as copas esplendorosas de árvores altaneiras deveriam tombar junto com a obscura vida dos seres que abrigavam”.

Deitar abaixo os excessos da floresta foi o veredicto dessa ciência. Nos termos da historiadora, os naturalistas europeus inauguraram nas regiões de Mata Atlântica “uma espécie de ontologia às avessas”, na qual o “ser da floresta reside no que ela possibilita outra coisa que não ela mesma, existindo à medida que se desfizesse”.

Tais naturalistas ilustram a noção de progresso de que falamos: aquilo que entra no espaço vazio. Então, observemos como o desmatamento que hoje aprendemos a lamentar não é uma consequência inevitável do progresso ou algo que se deve perder para se conquistarem outros ganhos, mas o seu fundamento. O fundamento de uma teologia da falta, da insuficiência, que primeiramente esvazia um espaço para nele injetar a entidade que todos esperam chegar, o que justifica, naturalmente, as tantas invasões que ocorreram nos territórios americanos, uma vez que não se invadem terras vazias.

Ao contrário dos cientistas europeus, os Tikmu’un, antes e durante os séculos em que presenciaram as derrubadas das florestas e extinção das vidas que elas abrigavam, cultivaram modos de observação, nomeação, descrição, subjetivação e relação com a “caótica” imensidão de seres da Floresta Atlântica. Como “senhores da imanência”, exerciam o que foi chamado por Eduardo Viveiros de Castro como “pragmática da suficiência”. Aprenderam a viver nas Matas Atlânticas, produziram conhecimento e técnicas eficazes de aproveitamento de seus recursos. Se hoje estão confinados em terras reduzidas e devastadas, “cercados como em um aquário”, como dizem, ainda assim, o mundo “caótico”, “amaldiçoadamente pleno” não acabou para os Tikmu’un. Ele comparece pelos cantos, na forma de imagens ou do que chamamos “espíritos dos ancestrais”, no cotidiano das suas aldeias para as festas.

Os cantos se estendem como o território onde as qualidades de tudo o que era excesso para os naturalistas europeus se potencializa e se reproduz. E nada disso é fruto de uma imaginação bucólica, de uma incapacidade de avaliar o real típico de uma suposta inocência dos povos indígenas, como muitos a imaginam. Dentre os vários sistemas de conhecimento construídos por tantas civilizações, os Tikmu’un cultivaram o seu, que consiste em tomar como sujeito aquilo que se pretende conhecer, por meio de uma fina observação de seu potencial afetante. Cultivaram milenarmente uma paciente observação dos comportamentos dos incontáveis seres vivos e construíram com eles um modo de relacionamento, oposto à solidão antropocêntrica dos cientistas europeus.

É por esse motivo que ficam alegres quando perambulam buscando a proximidade dos ancestrais.

Em 2006, impressionada com a quantidade de paisagens, de animais, de plantas e de todos os seres vivos descritos pelos cantos que traduzíamos, propus aos Tikmu’un que viajássemos juntos em busca das localidades onde pudéssemos encontrá-los. Viajamos por quase um mês pelos arredores das terras onde vivem. Fomos até cachoeiras, atravessamos cercas de fazendas para coletar jacas, descemos por boqueirões, visitamos antigos cemitérios, fugimos de ameaças de fazendeiros quando colhíamos suas bananas, pescamos em riachos que podiam frequentar livremente outrora. As viagens propiciaram a rememoração de muitas histórias, como a saga dos povos Tikmu’un, que os levou a percorrer os rios tributários das bacias dos rios Jurucuçu, Itanhém e Jequitinhonha, até que terminassem por se reunir nos divisores de água de cada uma dessas bacias, ou seja, nos pontos mais altos da região e mais inalcançáveis pelo Progresso. Escutei como narravam com mansidão histórias de engodos sofridos por seus pais, levados a viajar por funcionários do SPI – Serviço de Proteção aos Índios, órgão que antecedeu a FUNAI – e ficando cada vez mais cercados e condicionados a trocar terras por meia dúzia de espingardas de caça. Vi como levantavam delicadamente as cercas de arame, inspecionavam silenciosamente os cemitérios de seus avós e como entravam nos rios e exploravam as grandes pedras da região, como se fossem bem conhecidas…

No retorno de uma dessas viagens, escutei o relato de um deles de um mito bastante conhecido pelos antropólogos, por ser muito difundido entre povos ameríndios, principalmente os de línguas tupi e gê: “Após um grande dilúvio enviado pela ira de uma lontra, filha adotiva de um casal – cujo pai a emprestou ao cunhado, que não honrou as trocas exigidas por ela em razão do fornecimento de peixes –, um homem sobrevivente tentou se procriar de várias formas. Quando, enfim, nasceram os primeiros filhos na forma humana, Topa trouxe a eles um arco e flecha e uma arma de fogo. A escolha das armas deu origem à diferenciação entre os Tikmu’un e os que eles chamam de ãyuhuK, uma classe de pessoas que traduzimos como os brancos”.

Acredito que a diferenciação já estava presente nessa história antes do dilúvio: entre o pai adotivo da lontra e o seu cunhado. O pai adotivo recebia fartos peixes de sua filha lontra e, em troca, deixava a ela os melhores e maiores peixes. O cunhado pediu emprestada a lontra para receber, da mesma forma, tantos peixes, mas tentou enganá-la, escondendo para si os melhores. Não seria a diferença dos procedimentos entre o pai adotivo e seu cunhado a mesma que observamos entre a “economia sustentável” praticada milenarmente pelos povos indígenas, essencialmente relacional, e a exploração absoluta pela “insaciabilidade infinita do desejo humano perante os meios materiais finitos de satisfazê-los”, como certa vez escreveu Eduardo Viveiros de Castro?

Dessa forma, o Progresso que trouxe os “brancos” para a proximidade das terras onde circulavam os Tikmu’un, forçando-lhes a uma convivência cotidiana, não trouxe para eles novas tecnologias, maior conforto, maior esperança de vida e menos ainda o preenchimento de um vazio do espaço, do tempo e das relações. O Progresso sempre foi percebido como a imposição de um poder bélico superior ao que eles possuem. Os brancos, esses que acreditam no progresso, são os que possuem a arma de fogo e sabem fabricá-las, por dominarem a tecnologia do ferro.

Sem dúvida, os Tikmu’un possuem fascínio por esses donos de armas, e seguramente gostariam de compartilhar com eles o domínio e conhecimento das suas tecnologias. Afinal, sempre foram extremamente tecnológicos em tudo o que fizeram e sempre trocaram artefatos com outros povos indígenas. Mas, sobretudo, não demonstram nenhum interesse pela etiqueta e pelas formas de sociabilidade dos Brancos. Ao contrário: os ãyuhuK, segundo dizem, são a mesma coisa que a Onça e o Inmõxã (uma besta canibal, alguém que sai correndo depois de morto e gritando da cova para devorar todos os seus parentes vivos). Esses três seres são extremamente bravos, vorazes, insaciáveis, que não esperam, não conversam, “vão logo atacando”. Por não desejarem as formas de sociabilidade dos Brancos, os Tikmu’un cuidam de não esvaziar seus mundos, de não perder os elos que construíram com a multiplicidade de seres vivos.

Embora derrotados, os Tikmu’un são povos cheios de vigor, de alegria, de orgulho e mantêm ativa sua inesgotável capacidade de inventar e reinventar suas vidas, mesmo que atravessadas pelo Progresso dos Brancos. Uma reinvenção que não é da ordem da capacidade autoral de intervir sobre um suposto mundo “natural”, mas de perceber o quanto o mundo é pleno e de manter relações com ele. Recusando as formas de sociabilidade praticadas pelos homens que se entendem como seres do Progresso – e que os Tikmu’un têm como os donos das armas de fogo –, os Tikmu’un recusam a construir o vazio em seu mundo. Essa densidade mundana os leva a viver espacialidades e temporalidades bem mais complexas que as dos homens do Progresso. Se houvesse um “Trem do progresso” que atravessasse as vidas dos povos Tikmu’un, ele nunca iria numa direção só.

–

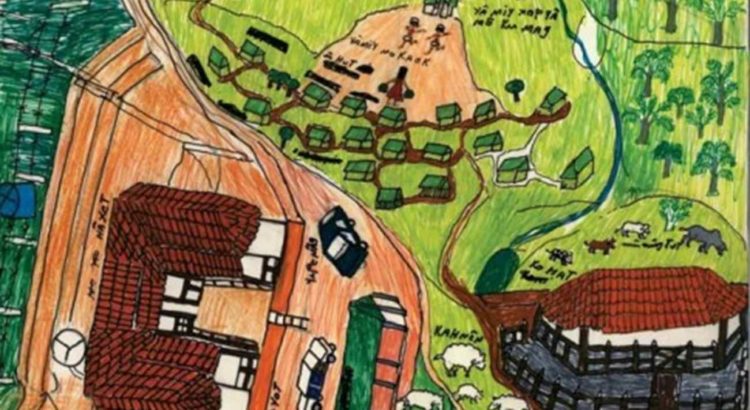

Imagem: Donizete Maxakali, Totó Maxakali e Zé Antoninho Maxakali | Mapas

Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando

Se quiser receber nosso boletim diário, é só inscrever-se na aba "Quem somos", clicando